Veröffentlicht am 9. Oktober 2024

Massnahmenausbau zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt

Die Armeeführung toleriert keine Diskriminierung und sexualisierte Gewalt. Deshalb will sie die bestehenden Massnahmen im Bereich Prävention und Schutz weiter ausbauen. Den Handlungsbedarf haben die Ergebnisse einer Studie bestätigt. Im Rahmen der Gleichstellungsstrategie 2030 des Bundesrates führte die Armee im 1. Quartal 2023 eine Befragung zur «Diskriminierung und sexualisierter Gewalt aufgrund des Geschlechts und/oder der sexuellen Orientierung in der Schweizer Armee» durch. Dabei wurden alle in der Armee eingeteilten Frauen (2085) und die gleiche Anzahl Männer befragt. Die Auswahl erfolgte repräsentativ nach Amtssprache und Grad. Beteiligt haben sich 1126 Angehörige der Armee.

Studie

Die Ergebnisse der Studie stehen in einem umfassenden Dokument zur Verfügung. Die Datenerhebung fand von Januar bis März 2023 statt.

Zusammenfassung

In der Zusammenfassung zur Studie sind die wichtigsten Ergebnisse grafisch und schriftlich in Kurzform erläutert.

Zahlen, Daten, Fakten

Die wichtigsten Informationen in aller Kürze.

- Die Befragung wurde zwischen Januar bis März 2023 durchgeführt.

- Eingeladen wurden alle damals in der Armee eingeteilten 2'085 (1.4%) weiblichen Angehörigen

- und 1'869 männliche Armeeangehörige, repräsentativ nach Amtssprache und Gradkategorie.

- Total = 3'954 Armeeangehörige.

- Es handelt sich um einen Online-Fragebogen in den drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch.

- An der anonymen Studie haben 1'126 Befragte,

- davon 764 Frauen (67.9%)

- und 362 Männer (32.1%) teilgenommen.

- Das entspricht einer Teilnahmequote von 28.5%.

- Den ungleichen Geschlechterverhältnissen wird mit geschlechter-, respektive gruppenspezifischen Auswertungen entgegengewirkt. Sie werden in den Abbildungen auch getrennt aufgeführt.

- 762 (67.7%) Personen sind deutsch-, 292 (25.2%) französisch- und 72 (6.4%) italienisch-sprachig.

- Gemäss freiwilliger Selbstangabe sind 15.1% der befragten Angehörigen der Armee queer, 4.1% aller Befragten nicht binäre trans Personen.

- Die Teilnehmenden kommen aus allen Truppengattungen der Armee.

- 733 Teilnehmende haben offene Fragen mit insgesamt 2'127 Kommentaren beantwortet. Die Kommentare wurden thematisch inhaltsanalytisch ausgewertet und zusätzlich quantitativ nach Kategorien ausgezählt.

- An der anonymen Studie haben 1'126 Befragte,

- Knapp die Hälfte der Befragten (49.6%) ist von Diskriminierung,

- 40.1% ist von sexualisierter Gewalt betroffen.

- Befragt nach dem Erleben von Situationen, die sexualisierter Gewalt zugeordnet werden, haben 86.2% aller befragten Armeeangehörigen während ihrer Militärdienstzeit mindestens eine solche Situation selten bis sehr oft erlebt.

- Die Ergebnisse zu Frauen (administratives Geschlecht) sind repräsentativ.

- Die Ergebnisse zu Männern (administratives Geschlecht) sind aufgrund der Verteilung der Merkmale Gradgruppe (Mannschaftsangehörige, Unteroffiziere, Offiziere) und Sprache (Deutsch, Französisch, Italienisch) sowie der geringen Stichprobengrösse nicht repräsentativ. Die Ergebnisse gelten für die in der Studie befragten Männer. Darüber hinaus werden sie als Indizien für Tendenzen der männlichen Angehörigen der Armee insgesamt behandelt.

- Die Ergebnisse zu queeren Angehörigen der Armee sind nicht repräsentativ und können es nicht sein. Da die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität der Angehörigen der Armee nicht erhoben werden für die Personalinformationssysteme der Armee, ist die Grundgesamtheit aller queeren Armeeangehörigen nicht bekannt – was eine der Voraussetzungen wäre für die Ziehung einer repräsentativen Stichprobe. Die Ergebnisse werden als Indizien behandelt, können jedoch nicht generalisiert werden.

- In der Folgestudie 2027 gilt es der geringeren Teilnahme von Männern (administratives Geschlecht) Rechnung zu tragen.

Massnahmenplan

Aus den Erkenntnissen der Studie wurden Handlungsfelder abgeleitet und Massnahmen erarbeitet.

Sämtliche Fachbegriffe, die in der Studie und in der Kommunikation dazu verwendet werden, sind in diesem Glossar erläutert.

Bildwelt

Zur Illustration der Themen steht entsprechendes Bildmaterial der Armee kostenlos zum Download zur Verfügung. Copyright-Hinweis: VBS/DDPS, Sara Affolter

Film

Im Film werden die relevanten Erkenntnisse aus der Studie sowie zahlreiche Aussagen von Teilnehmenden wiedergegeben.

Medienkonferenz, 31.10.2024

Der Studienbericht wurde am 31.10.2024, 14.00 Uhr im Medienzentrum Bundeshaus vorgestellt. Es sprachen:

- KKdt Thomas Süssli, ehemaliger Chef der Armee

- KKdt Hans-Peter Walser, Chef Kommando Ausbildung

- Mahide Aslan, Chefin Frauen in der Armee und Diversity

- Gian Beeli, Co Direktor Eidgenössisches Büro für Gleichstellung

Stream

Medienmitteilung

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Studie und den Erkenntnissen.

Die Armee wollte sich aktiv ein umfassendes Bild verschaffen, wie und wo Diskriminierung und sexualisierte Gewalt in den Truppen vorkommt. Gezielte Massnahmen brauchen konkrete Zahlen und Fakten.

Die Studie ist Teil des Aktionsplans der Gleichstellungsstrategie 2030. Die Gleichstellungsstrategie enthält vier Handlungsfelder: Berufliches und öffentliches Leben, Vereinbarkeit und Familie, Geschlechtsspezifische Gewalt sowie Diskriminierung. Damit gibt die vom Gesamtbundesrat verabschiedete Gleichstellungsstrategie die Studienthematik vor.

Die Studie ist eine von mehreren Massnahmen, die die Armee seit 2021 umsetzt. Diese Massnahmen bauen teilweise aufeinander auf: Die Fachstelle FiAD wurde 2022 geschaffen, eine Melde- und Beratungsstelle ist seither in Betrieb, 2023 wurde von der Armeeführung die Diversity Strategie mit Massnahmenplan für die Armee und Gruppe Verteidigung verabschiedet.

Bereits vor der jetzigen Studie gab es Impulse zu einer derartigen Studie, ebenso wurden Massnahmen gegen Diskriminierung eingeführt und umgesetzt, beispielsweise die Revision des Dienstreglements der Armee 2017 und die Ausweitung des Diskriminierungsverbots in Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung der Angehörigen der Armee. Verstärkt wahr- und ernstgenommen wurde das Thema aber durch Bundesrätin Amherd und den jetzigen Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli.

Die bisherigen Massnahmen waren mehrheitlich auf der strategischen Stufe angesiedelt: Diversity Strategie, Nulltoleranz-Vorgabe der Armeeführung, Vision 2030 «Mensch im Zentrum». Der Massnahmenplan I zur Diversity Strategie war breit im Bereich Diversity Management angelegt und nur einzelne, wenige Massnahmen haben Diskriminierung und sexualisierte Gewalt direkt zum Gegenstand. Diese Massnahmen sind wichtig und zeigen Wirkung. Nun geht es aber darum, Diskriminierung und sexualisierte Gewalt ganz konkret mit weiteren Massnahmen zu adressieren.

Die durch die Armeeführung erlassenen Massnahmen wurden unter Beachtung der in anderen Armeen, Organisationen oder Fachstellen geforderten oder getroffenen Massnahmen erarbeitet.

Sie sind nicht losgelöst von der Umwelt entstanden und auch deshalb ruft die Armee dazu auf, dass Organisationen, Fachstellen und Betroffenenorganisationen zusammenarbeiten, den Austausch und Dialog pflegen und den Weg gemeinsam gehen.

An der Befragung haben 1'126 Angehörige der Armee anonym teilgenommen. Die Auswertung der Daten stützt sich auf diese Angaben und Aussagen. Die erhobenen Werte sind aus wissenschaftlicher Sicht in sich konsistent, es gibt keine widersprüchlichen Resultate. Die Antworten auf die offenen Fragen stützen die Ergebnisse. Die Ergebnisse zu Frauen sind repräsentativ, während die Zahlen zu Männern als Indizien behandelt werden. Die Verteilung der Teilnehmenden in Grad, Sprachzugehörigkeit und Alter entspricht nicht der Verteilung im Gesamtbestand. Unabhängig davon passen die Ergebnisse aus der Studie zu Erkenntnissen anderer Armeen oder aus der zivilen Gesellschaft. Inhaltlich stimmen viele Aussagen zudem mit Meldungen und Anliegen überein, die bei der Melde- und Beratungsstelle Frauen in der Armee und Diversity eingehen.

Der Forschungsgegenstand wurde zu Beginn bereits ausgeweitet:

- Es wurde nicht nur zu Diskriminierung von und sexualisierter Gewalt an Frauen in der Armee geforscht. Den grösseren administrativ-geschlechtlichen Anteil im Bestand bilden Männer. Sie wurden in fast gleicher Anzahl wie die zur Teilnahme aufgeforderten Frauen eingeladen.

- Das Postulat 21.4220 «Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist» wurde im März 2022 vom Bundesrat angenommen. Dies bewog die Armee, auch die sexuelle Orientierung im Forschungsgegenstand zu integrieren.

- Mit der Anpassung von Art. 30b des ZGB per 01.01.2022 wurde insbesondere für Menschen mit Transidentität, die Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens vereinfacht. Die Zahl der trans Angehörigen der Armee steigt seither laufend. Daher wurde auch Transidentität in der Studie mitberücksichtigt.

Damit wurde der Studieninhalt gebündelt. Im Rahmen der Befragung wurde den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, sich zu anderen Diskriminierungsgründen zu äussern.

Zur Milizarmee gab es bisher noch keine gesicherte Datenlage zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt, da die Angehörigen der Milizarmee anders als Mitarbeitende der Gruppe Verteidigung (inklusive der Berufsmilitär) nicht in einem Arbeitsvertragsverhältnis stehen. Daher werden die Angehörigen der Armee (mit Marschbefehl) nicht im Rahmen der Personalbefragung von Mitarbeitenden mit Arbeitsvertrag befragt. Die vorliegende Studie ist die erste wissenschaftliche Grundlage zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Milizarmee und hat damit eine Lücke geschlossen.

Die externen Kosten der Studie belaufen sich auf 87'442 Schweizer Franken. 67'642 Franken entfallen auf die anonyme Datenerhebung, 4'900 Franken auf die Qualitätskontrolle der statistischen Auswertungen und 14'900 Franken auf das Layout des Studienberichts und der Zusammenfassung in vier, respektive fünf Sprachen.

Eine Studie in dieser Form und die Entwicklung von konkreten Massnahmen braucht eine gewisse Zeit, um wissenschaftlich korrekt, in Sprache und Inhalt verständlich zu sein. Die Zusammenfassung und der Studienbericht liegt in fünf, respektive vier Sprachen vor – damit ging ein Übersetzungsprozess einher. Darüber hinaus wurden auf der Studie aufbauend Massnahmen bestimmt, die von der Armeeführung genehmigt werden mussten.

Zur Befragung wurden alle eingeteilten Frauen in der Armee und in etwa gleicher Zahl Männer eingeladen. Die Befragung zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt wurde nicht auf einen Zeitraum begrenzt (wie beispielsweise die letzten 12, 24, 48 Monate). Die Zahlen beziehen sich auf Erfahrungen und Betroffenheiten während des bisherigen Militärdienstes, was für die einzelnen Befragten eine Zeitdauer von 1-30 Jahren bedeutet. Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden beträgt 27.3 Jahre.

Unabhängig davon sind Diskriminierung und sexualisierte Gewalt zumindest in Teilen der Armee normalisiert und werden nicht als solche erkannt, vor allem wenn es sich um verbale und nonverbale sexualisierte Gewalt handelt. Sexualisierte Gewalt und Diskriminierung müssen jedoch zuerst als solche erkannt und benannt werden, bevor ihnen Nulltoleranz entgegengehalten werden kann. Erst dann sinken Betroffenheitszahlen.

Die Armee will alle ihre Angehörigen vor Diskriminierung und sexualisierter Gewalt schützen. Sie versteht ihre Fürsorgepflicht ganzheitlich. Hinschauen und Handeln ist dabei die Pflicht für alle. Die Studie hat das Ausmass von Diskriminierung und sexualisierte Gewalt sichtbar gemacht. Die Armee veröffentlicht bewusst den vollständigen Forschungsbericht und den dazugehörigen Massnahmenkatalog. Sie will Transparenz und ist gegen Tabuisierung. 2026 wird eine Zwischenevaluation sämtlicher neuer Massnahmen erfolgen und veröffentlicht, 2027 eine Folgebefragung durchgeführt, die wiederum publiziert werden und allen zugänglich gemacht wird.

Die Armeeführung verpflichtet sich, den Weg zur inklusiven Organisation «eine Armee für alle» zu gehen. In dieser Organisation gibt es keinen Platz gibt für Diskriminierung und sexualisierte Gewalt. Der Weg dahin wurde bereits begonnen, indem unter anderem 2022 die «Fachstelle Frauen in der Armee und Diversity» und die «Unabhängige Vertrauensstelle für Angehörige der Armee» geschaffen wurden, eine Diversity Strategie erarbeitet und ein erster dazugehöriger Massnahmenplan verabschiedet wurden. Eine Armee für alle ist das Ziel. Damit will die Armee auch ihren Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Vorgehen gegen Diskriminierung und Gewalt leisten.

Die rechtlichen Grundlagen sind vorhanden. Die entsprechenden Bestimmungen und die Nulltoleranz-Vorgabe werden von vielen Kadern umgesetzt. Es sind aber noch nicht alle, die das tun.

Die Armee will, dass die rechtlichen Vorgaben im militärischen Alltag überall umgesetzt werden. Neben bereits bestehenden Massnahmen gegen Diskriminierung und sexualisierte Gewalt hat die Armeeführung weitere, spezifische Massnahmen gegen Diskriminierung und sexualisierte Gewalt beschlossen, die nun laufend umgesetzt werden. Schwerpunkte der Massnahmen sind: Informieren/Sensibilisieren, Befähigen durch Aus- und Weiterbildungen und besserer Schutz/besser Begleitung von Opfern/Betroffenen.

Überwiegend ist der Ressourcenbedarf für die Massnahmen in Personal und Finanzen durch bestehende Funktionen gedeckt. Einzelne Massnahmen wie beispielweise eine Informationskampagne oder fachliche Weiterbildungen und spezifische Befähigungskurse werden Kosten nach sich ziehen. Den Rahmen gibt das bestehende Globalbudget vor.

In der Armee gilt die Nulltoleranz-Vorgabe. Die Studienergebnisse haben den Blick der Armeeführung dafür geschärft, wo sexualisierte Gewalt und damit die Nulltoleranz-Vorgabe beginnen. Insbesondere gilt die Disziplinarstrafordnung des Militärstrafgesetzes. Dieses sieht Disziplinarstrafen von Verweisen, Ausgangssperren, Disziplinarbussen und Arrest vor.

Eine der zentralen Studienerkenntnisse ist, dass sexualisierte verbale Gewalt oft Wegbereiterin ist für andere, möglicherweise noch schwerwiegendere Formen sexualisierter Gewalt. Sexualisierte verbale Gewalt kommt am häufigsten vor und wird aber oft nicht als solche erkannt.

Daher will die Armee sexualisierter verbaler Gewalt mit gezielten Massnahmen und mit Nulltoleranz entschieden entgegentreten.

Die Armee veröffentlicht den Studienbericht und den Massnahmenplan. Sie gibt der Öffentlichkeit Einblick, in die Ergebnisse und Erkenntnisse sowie in durchgeführte und neue Massnahmen.

2026 wird eine Zwischenevaluation der ergriffenen Massnahmen durchgeführt, der entsprechende Bericht wird erneut öffentlich zugänglich gemacht. 2027 wird zudem eine Zweitbefragung folgen, im dazugehörigen Studienbericht werden die Daten der beiden Studien verglichen. Die allgemeine Öffentlichkeit wie auch Betroffene in der Armee und Gesellschaft sollen transparent informiert werden. Heute wie in Zukunft.

Es bleibt das Ziel der Armee, den Frauenanteil zu erhöhen. Dafür braucht es Garantien: Es ist die Pflicht der Armee, alle Angehörigen der Armee in der Zeit, die sie in der Armee verbringen, vor Diskriminierung und sexualisierter sowie weiterer illegitimer Gewalt zu schützen. Auch die Frauen. Dazu ergreift die Armee eine Reihe von Sondermassnahmen zur Prävention.

Die Armee hat bereits 2021 Diversity-Themen als Basistheorie auf allen Stufen der Ausbildung vorgegeben. Mit der Studie verlagert sich der Schwerpunkt von allgemeinem Diversity Management hin zu Diskriminierungsschutz und Schutz vor sexualisierter Gewalt. Die Armee entwickelt daher spezifische Aus- und Weiterbildungsmodule, die insbesondere Rechte und Pflichten als aktives Wissen verankern sollen und Führung- respektive Handlungsoptionen lehren. Die Ausbildung wird ausgebaut.

Die Studienresultate stärken die Selbstverpflichtung der Armeeführung, den Wandel zu einer offene Inklusionskultur zu vollziehen und zu einer Armee für alle zu werden. Eine Armee, in der sich die Angehörigen der Armee respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. Es wird sich in Zahlen niederschlagen, dass mehr Menschen sich in der Armee in ihrer Authentizität wertgeschätzt fühlen, möglicherweise weniger Personen den Zivildienst wählen und mehr Frauen sich für den freiwilligen Militärdienst entscheiden.

Kurzfristig kann es jedoch dazu kommen, dass sich Frauen aufgrund der Studienresultate gegen den freiwilligen Militärdienst und mehr Männer sich für den Zivildienst entscheiden. Mittel- und langfristig wird eine bessere, inklusivere Organisationskultur, Vertrauen und Verlässlichkeit in menschlicher Hinsicht stärken, sowie psychologische Sicherheit aller fördern.

Diskriminierung und sexualisierte Gewalt werden disziplinarisch und/oder militärstrafrechtlich behandelt. Im Disziplinarstrafwesen, als Truppenstrafwesen, wurden bis anhin Fälle im Zusammenhang mit Diskriminierung und sexualisierter Gewalt nicht gesondert erfasst, sondern waren Teil der Gesamterfassung der Disziplinarfälle.

Militärische Strafverfahren führt die von der Armee unabhängige Militärjustiz. Über diese Zahlen verfügt die Militärjustiz/das Oberauditorat.

Das Gegenteil ist der Fall: Diskriminierung und sexualisierte Gewalt schwächen die Angehörigen der Armee und deren Leistungsfähigkeit. Beim Schutz vor sexualisierter Gewalt und dem Diskriminierungsverbot geht es auch um den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Angehörigen der Armee. Der Schutz vor Diskriminierung und weiteren Angriffen auf die Würde des Menschen ist im Dienstreglement der Armee festgehalten.

Ohne Menschen gibt es keine Armee. Daher gehören Menschen-Mittel-Munition-Ausbildung zusammen, wenn die Armee im Einsatz erfolgreich sein will. Mittelbeschaffung und Finanzierung ist ein prioritäres Thema, das politisch zuoberst auf der Liste steht. Der Chef der Armee ist für die ganze Armee verantwortlich. Für alle grundlegenden Themen gleichzeitig. Die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen in der menschlichen Dimension (Truppe, Truppengesundheit, Fürsorge) geschieht parallel zur Dimension der Mittel und Ausrüstung.

Die Ergebnisse sind für Frauen in der Armee repräsentativ, nicht aber für Männer und queere Angehörige der Armee. Bei Männern ist die Stichprobe im Verhältnis zur Grundgesamtheit zu gering, zudem entsprechen die Merkmale Gradgruppe und Sprache nicht der effektiven Verteilung in der Grundgesamtheit der männlichen Angehörigen der Armee. Bei queeren Angehörigen der Armee ist die Grundgesamtheit nicht bekannt, somit können die Ergebnisse nicht repräsentativer Natur sein. Die Ergebnisse zu Männern und queeren Angehörigen der Armee gelten für die befragten Personen, darüber hinaus werden sie als Indizien für die Grundgesamtheiten behandelt. Dies wird im Studienbericht und in der Zusammenfassung transparent ausgewiesen.

Tatsächlich sind zwei Drittel der Befragten weiblich, ein Drittel ist männlich (administrative Geschlechter). Dem wird damit begegnet, dass neben den Durchschnittswerten aller Befragten geschlechter-, bzw. gruppenspezifische Auswertungen gemacht wurden. Dies wird im Studienbericht erwähnt. Die geschlechter-, bzw. gruppenspezifischen Auswertungen sind im Studienbericht und in der Zusammenfassung zu finden.

Eine gewisse Selbstselektion kann nicht ausgeschlossen werden. Selbstselektion bezeichnet das Phänomen, dass besonders interessierte Personen – im Positiven wie im Negativen – an einer Studie teilnehmen. Auch eine Verzerrung der Ergebnisse durch den «Non Response»-Fehler ist möglich, also dadurch, dass Personen(-gruppen) nicht an der Studie teilgenommen haben, sei dies aus fehlendem Interesse, nicht vorhandener Bereitschaft oder fehlender Zeit.

Die vorliegende Studie zeigt, dass die Teilnahmequote der männlichen Angehörigen der Armee deutlich unter derjenigen der weiblichen Angehörigen der Armee liegt. Es ist das Ziel der Armee, in der Folgebefragung 2027 repräsentative Ergebnisse zu den männlichen Angehörigen der Armee zu gewinnen. Die Armee wird in der verbleibenden Zeit bis zur Folgebefragung mögliche Massnahmen wie z.B. eine höhere männliche Bruttostichprobe prüfen.

Die Armee erhebt die besonders schützenswerten Personendaten der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität ihrer Angehörigen nicht. Somit kennt sie die Gesamtzahl der queeren Angehörigen der Armee nicht. Dies verunmöglicht eine repräsentative Stichprobe queerer Angehöriger der Armee, da die Angaben zur Gesamtzahl fehlen.

Für weitere Fragen:

Für Medienschaffende: media@vtg.admin.ch

Für allgemein Interessierte: contact.fiad@vtg.admin.ch

Gesetzliche Grundlagen und weiterführende Informationen

- SR 510.107.0 - Dienstreglement der Armee vom 22.... | Fedlex

- Bundesverfassung und Gleichstellungsgesetz (admin.ch)

- Gleichstellungsstrategie 2030 (admin.ch)

- EKR : Was verbietet die Diskriminierungsstrafnorm? (admin.ch)

- Diversity Strategie «inklusives Gesamtsystem Schweizer Armee / Gruppe Verteidigung» (admin.ch)

- Forschung (admin.ch)

Beratungsstellen

Studien ausserhalb der Armee

Neben der Schweizer Armee beschäftigen sich weitere Organisationen im In- und Ausland mit dem Thema und haben entsprechende Studien lanciert.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (Liechti/Iseli 2024)

Definition: Der Begriff sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bezeichnet aus rechtlicher Sicht eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und ist als solche im Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GIG) ausdrücklich verboten. Als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gelten alle im Arbeitskontext stattfindenden sexuellen oder sexistischen Verhaltensweisen, welche von den Betroffenen unerwünscht sind und als die persönliche Integrität verletzend empfunden werden.

In der Studie abgefragt wurden:- Selbst erlebte Vorkommnisse von potenziell belästigendem Verhalten (anhand von zwölf spezifischen Verhaltensweisen)

- Subjektive Betroffenheit (Verhalten wird als sexuell belästigend oder störend/unangenehm empfunden; sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn)

- Beobachtung von potenziell belästigendem Verhalten gegenüber anderen Personen in Betrieb (Drittperspektive)

Ergebnisse der Befragung der Arbeitnehmenden

Potenziell belästigendes Verhalten (abgefragte Situationen mit sexistischen oder sexuellen Verhaltensweisen) Betroffenheit im bisherigen Erwerbsleben: 52% (Frauen 58.8%, Männer 45.9%) Betroffenheit im vorherigen Jahr: 30.3% sind betroffen (Frauen 34.5%; Männer 26.5%) Die am häufigsten erlebten Verhaltensweisen sind allgemeine abwertende oder obszöne Sprüche oder Witze und auf die Befragten persönlich bezogene abwertende oder anzügliche Sprüche. Vergleichsweise häufig sind ausserdem aufgezwungene Geschichten mit sexuellem Inhalt, obszöne Gebärden, Gesten, unerwünschter Körperkontakt, Nachpfeifen/Anstarren sowie unerwünschte abwertende oder obszöne Nachrichten oder E-Mails.

Subjektive Betroffenheit

Betroffenheit im bisherigen Erwerbsleben: 13.4% (als sexuelle Belästigung empfunden), 30% (inkl. als störend/unangenehm empfunden). Frauen: 43.8%; Männer 17.3%. Betroffenheit im vorherigen Jahr: 4.6% (als sexuelle Belästigung empfunden); 12% (inkl. als störend/unangenehm empfunden). Frauen 17% und Männer 7.2%.

Beobachtung von potenziell belästigendem Verhalten: 21% haben am aktuellen Arbeitsort potenziell belästigende Vorkommnisse gegenüber Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen beobachtet

Kenntnisse der Rechte

Nur jede fünfte befragte Person (20%) hatte Kenntnisse von allen 10 abgefragten Rechten und Pflichten. Männer, ältere Angestellte, Personen mit Führungsverantwortung sowie Arbeitnehmende aus der Deutschschweiz sind besser zu den rechtlichen Rahmenbedingungen informiert.Ergebnisse der Befragung der Arbeitgebenden

Betriebliche Massnahmen: 81% der Betriebe haben Massnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz implementiert. Damit gibt es in knapp jedem fünften Betrieb keine entsprechenden Präventions- und Interventionsmassnahmen.Kenntnisse der rechtlichen Pflichten: 85% der Arbeitgebenden weisen bei mindestens einem Punkt der abgefragten Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Wissenslücken auf.

Zeitliche Entwicklung: Im Vergleich zu vorherigen Studien 2008 und 2013 hat die subjektiv empfundene sexuelle Belästigung zugenommen, gleichzeitig sind potenziell belästigende Vorkommnisse zurückgegangen. Dies vermutlich aufgrund einer Veränderung in der Wahrnehmung und Deutung von sexistischen und unerwünschten sexuellen Verhaltensweisen.

Sexuelle Belästigung (Biberstein et al. 2022)

Definition: Ein Verhalten, das unerwünscht ist, einen sexuellen Bezug hat oder einen Bezug auf das Geschlecht resp. die Geschlechtszugehörigkeit aufweist und das von der belästigten Person als solches empfunden wird sowie das eine Person in ihrer Würde verletzt.

Betroffenheit generell im Leben: 15-20%, bei Frauen sind es 20-60%.

Betroffenheit von Arbeitnehmenden im Erwerbsleben: 5-40%.

Insgesamt haben Frauen eine 5-10x höheren Wahrscheinlichkeit als Männer, eine sexuelle Belästigung zu erleben.

Betroffenheit im vorherigen Jahr im Erwerbskontext: 1-15%.Sexualisierte Gewalt (Golder et al. 2019)

Definition: Ungewollte sexuelle Handlungen.

Betroffenheit ab dem 16. Lebensjahr Frauen: 22% (ja), 6% (schwierig zu beurteilen).

Betroffenheit sexuelle Belästigung, abgefragt nach Situationen: zwischen 68% (unangemessenes Anstarren, das einschüchtert, bei 16-39-Jährigen) und 13% (sexuell eindeutige Bilder/Fotos/Geschenke, bei 65+-Jährigen).Diskriminierung (BfS 2024)

Definition: Unter Diskriminierung sind Handlungen oder Praktiken zu verstehen, die eine Person aufgrund von Merkmalen wie Aussehen, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Geschlecht benachteiligen, demütigen, bedrohen, oder ungerechtfertigt ihre Integrität gefährden.

Betroffenheit im Jahr 2022: 27%.

Meist genannte Diskriminierungsgründe: Nationalität, Sprache und Geschlecht.

Die meisten Diskriminierungsvorfälle ereigneten sich in der Arbeitswelt.Hate-Crime-Opfererfahrungen in der Schweiz (Markwalder et al. 2023)

Definition: Es handelt sich um online veröffentlichte hasserfüllte oder abwertende schriftliche Beiträge (Kommentare, Chat-Beiträge usw.) oder andere Äusserungen (in Videos, Sprachbotschaften usw.), die bestimmte Personengruppen oder Einzelpersonen – aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit – angreifen. Zu beachten ist, dass nicht differenziert wurde, ob sich Hate Speech auf die Befragten selbst bezogen hat oder beobachtet wurde, wie andere Personen bzw. Personengruppen Hate Speech erleben.

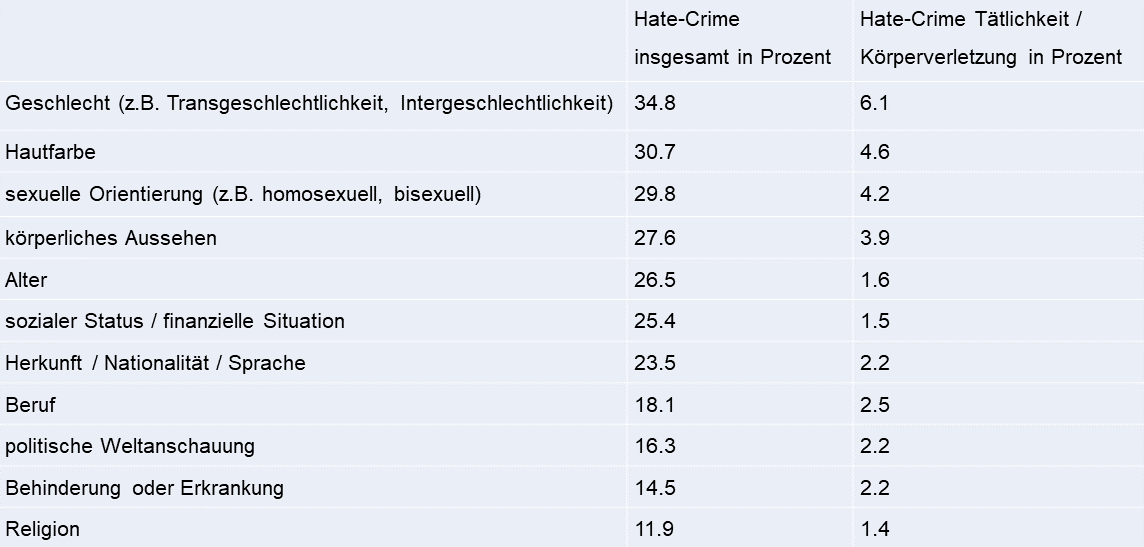

Das höchste Risiko, ein Hate-Crime aufgrund des entsprechenden Merkmals zu erleben, weisen Personen auf, die sich einer Geschlechter-Minderheit zugehörig fühlen: 34.8 % dieser Befragten geben für die letzten fünf Jahren mindestens eine Form der Viktimisierung aufgrund dieses Merkmals an.

Fünfjahresprävalenzen von Hate-Crime-Viktimisierung nach Minderheitengruppe (in %; gewichtete Daten) im Zeitraum 2017-2022 Bundeswehr Deutschland (Bundesministerium der Verteidigung 2022)

Diskriminierung

Definition: Subjektiv wahrgenommene Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, des Alters, einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung, eines Migrationshintergrundes, der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität. Die Ungleichbehandlung umfasst beleidigende Äusserungen, Ausgrenzung und sexuelle Belästigung bis hin zu Gewalt.

Betroffenheit in den vorherigen zwei Jahren: 21.1% der Frauen, 4.1% der Männer, aufgrund der sexuellen Orientierung: 12.1% der nicht-heterosexuellen Personen und aufgrund der Cis-/Transgeschlechtlichkeit 10.1% der trans Personen.U.S. Verteidigungsministerium (Davis et al. 2023)

Sexuelle Belästigung

Definition: unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten und absichtliche oder wiederholte beleidigende sexualisierte Bemerkungen oder Gesten.

Betroffenheit im vorherigen Jahr: 63% der Frauen, 74% der nicht-heterosexuellen Frauen, 20% der Männer, 49% der nicht-heterosexuellen Männer.U.S. Militär (Abrams 2024)

Die Zahl sexueller Übergriffe stieg zwischen 2018 und 2021 um 25% (Schätzungen aufgrund anonymer Befragungen). Auch die Zahl der erstatteten Meldungen stieg. Diese Steigerung wird als positiv gewertet, da sich Personen mehr trauen, Hilfe zu suchen.

Meldungen zu sexuellen Übergriffen

Im vorherigen Jahr: 8.4% der Frauen, 1.5% der Männer, 12% der lesbischen, schwulen und bisexuellen Angehörigen der Armee; sexualisierte Gewalt gegen Männer ist ein ernstzunehmendes Problem und wird zudem nicht als sexualisierte Gewalt, sondern ‹nur› als Schikane wahrgenommen.

Um die Prävention zu stärken, werden 2000 Psychologen und Psychologinnen und andere Spezialisten und Spezialistinnen angestellt. Sie sollen Kaderpersonen dabei unterstützen, Risikofaktoren zu minimieren und den gewünschten Kulturwandel voranzutreiben.Kanadische Streitkräfte (Cotter 2019)

Beobachtetes (gesehen oder gehört) oder erlebtes sexualisiertes oder diskriminierendes Verhalten.

Beobachtungen und Betroffenheit im vorherigen Jahr: 70% (2016 waren es 80%).

Sexualisiertes oder diskriminierendes Verhalten

Definition: Gezieltes sexualisiertes oder diskriminierendes Verhalten.

Beobachtungen und Betroffenheit im vorherigen Jahr: 15 %, 28 % der Frauen und 13 % der Männer.

Sexualisierte Übergriffe

Definition: unerwünschte sexuelle Berührungen oder sexuelle Handlungen ohne Konsens im militärischen Arbeitsumfeld oder mit militärischen Angehörigen.

Beobachtungen und Betroffenheit im vorherigen Jahr: 1.6 %, 4.3 % der Frauen und 1.1 % der Männer.Französische Streitkräfte (Moreau et al. 2021)

Sexuelle Belästigung

Definition: Jegliche wiederholte sexualisierte Kommentare.

Betroffenheit im vorherigen Jahr: 14.6% der Männer, 30.3% der Frauen.

Sexuelle Nötigung

Definition: jegliche Berührung, versuchter oder erzwungener Geschlechtsverkehr, auch mit einem Gegenstand oder Finger.

Betroffenheit im vorherigen Jahr: 12.6 % der Frauen und 3.5 % der Männer.

Militärisches Trauma aufgrund von Sexualisierung

Definition: wiederholte sexuelle Kommentare, wiederholte verbale unerwünschte Aufmerksamkeit, sexuelle Nötigung oder sexuelle Übergriffe.

Betroffenheit im vorherigen Jahr: 36.7% der Frauen, 17.5% der Männer.

Zwischenevaluation eines Massnahmenpakets zur Bekämpfung von sexualisierter und sexistischer Gewalt (Ministère des Armées 2024a; für die Massnahmen siehe Ministère des Armées 2024b)

Im März 2024 hat der Minister für Armeen und Kriegsveteranen sieben Anweisungen, Mandate, Konventionen und Leitfäden zur Bekämpfung von sexualisierter und sexistischer Gewalt unterzeichnet.

Am 11. Oktober 2024 wurden erste Ergebnisse vorgestellt.

Zu den Massnahmen gehören: Opfer ins Zentrum der Verfahren stellen, Betroffene begleiten, Tatpersonen sanktionieren, Transparenz garantieren und Prävention, u.a. durch Schulungen von Führungskräften und strenge Kontrolle des Alkohol- und Drogenkonsums auf militärischem Gelände. Ebenso wurde eine Vereinbarung mit den Frauenhäusern (association La Maison des Femmes-Restart) getroffen, die bei der Begleitung von Betroffenen, Schulungen und Sensibilisierungen unterstützen.

Zwischenergebnisse seit März sind u.a.- 209 gemeldete Fälle in den letzten sechs Monaten gegenüber 213 für das gesamte Jahr 2023;

- 93%: Quote des gewährten funktionalen Schutzes für Opfer; 45 Suspendierungen von Beschuldigten in 6 Monaten gegenüber 4 im gesamten Jahr 2023;

- 129 Anrufungen der Staatsanwaltschaft in 6 Monaten gegenüber 49 im gesamten Jahr 2023;

- 42 Opfer erneut kontaktiert, 7 Ermittlungen wieder aufgenommen;

- 16 verschärfte Sanktionen und 6 Sanktionen gegenüber der nachlässigen Führung im Rahmen der Überprüfung von Altfällen;

- Die Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern wird gemäss der Vereinbarung durchgeführt;

Armee des Vereinigten Königreichs (Umfrage von 2020, Ministry of Defense 2022)

Sexuelle Belästigung

Definition: von sexualisierter verbaler Gewalt wie Witzen und Beschimpfungen bis hin zu schweren Sexualdelikten.

Betroffenheit im vorherigen Jahr: 3%, 5% waren sich nicht sicher, bei den Frauen waren es 17%, bei den Männern 2%.

Erfahrungen sexualisierten Verhaltens, wie Witze, sexualisierte Sprache, Gesten, sexualisierte Inhalte zeigen, fielen von 40-86%, je nach Verhaltenskategorie 2018 auf 31%-69% 2021.

Weibliche Angehörige der Armee sind stärker von sexualisiertem Verhalten betroffen (insgesamt zwischen 1.8 und 37% je nach Verhaltenskategorie) als männliche Angehörige der Armee (0.9%-15%).Europa (Umfrage zu Gleichstellung und Frauen in Armeen, EUROMIL aisbl, 2023)

Teilnehmende Länder an der Umfrage: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Zypern

Als grösste Herausforderungen für die Inklusion von Frauen werden genannt- Ausrüstung und Uniformen sind auf Männer zugeschnitten und es ist schwierig, Uniformen in weiblichen Grössen zu bekommen;

- Diskriminierung, Mobbing, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe;

- Geschlechterstereotypen und die Vorstellung des Militärs als ausschliesslich männliches Arbeitsfeld;

- Militärische und politische Behörden bieten keine Hilfe bei der Kinderbetreuung an, sodass die Beteiligung von weiblichen Militärangehörigen an Auslandseinsätzen sehr begrenzt ist;

- Unterrepräsentation von Frauen in hochrangigen Positionen.

UNO (Datenanalyse von 55 Mitgliedstaten, UN 2024)

Die Analyse der Daten von 55 Mitgliedsstaaten zu Chancengleichheit im Verteidigungssektor ergibt u.a., dass der Frauenanteil zwar steigt, jedoch nach wie vor niedrig ist, der Anteil an Frauen in Führungspositionen und Kampftruppen besonders tief ist und in manchen Ländern unterschiedliche Rekrutierungsstandards gelten.

Als grösste Herausforderungen werden genannt:- Barrieren, welche die volle Partizipation von Frauen erschweren, u.a. durch Geschlechterstereotypen, unpassende Ausrüstung und soziale und kulturelle Normen;

- Vielen Rekrutierungsstrategien gelingt es nicht, Frauen anzusprechen;

- Grenzen in der Karriereentwicklung;

- Schwierigkeiten, rekrutierte Frauen auch zu behalten;

- Sexuelle Belästigung und Diskriminierung, welche weiterhin ein verbreitetes Problem sind.

Es werden zudem ‹good practices› aus einigen Ländern vorgestellt

- Besser verstehen, worin die Barrieren für Frauen liegen (Ghana und Deutschland);

- Unterstützung in der Kinderbetreuung für Armeeangehörige (Dominikanische Republik und Uruguay);

- Vor-Rekrutierungstrainings (Liberia und Brasilien);

- Frauenquote bzw. -standard (Südafrika);

- Truppen mit nur Frauen (Jordanien und Norwegen);

- Kampagnen, um die Armee als inklusiven Dienst zu portraitieren (Moldawien);

- Ausschluss von Armeeangehörigen, welche Menschenrechtsverletzungen begangen haben, inklusive häusliche und sexualisierte Gewalt.

Kantonspolizei Basel-Stadt (Schefer 2024)

Beschreibungen von Alltagssexismus und -rassismus, mangelnder Sensibilität für die Themen und Untervertretung von Frauen, v.a. in operativ tätigen Einheiten und der Führung.Baubranche (Unia 2024)

Mobbing und sexuelle Belästigung

Definition: u.a. Sprüche über Frauen, anzüglich Witze und Bemerkungen über ihr Aussehen.

Betroffenheit im bisherigen Erwerbsalltag: 53.5 % (es wurden nur Frauen interviewt).Katholische Kirche (Bignasca et al. 2023)

Sexueller Missbrauch

Definition: alle Taten, die das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Menschen verletzen.

Seit 1950 wurden 1002 Fälle sexuellen Missbrauchs im Umfeld der katholischen Kirche identifiziert: 510 Beschuldigte, 921 Betroffene; 39% der Betroffenen waren weiblich, 56% männlich; 74% Fälle wurden an Minderjährigen verübt (Säuglinge und vorpubertäre Kinder bis postpubertäre junge Erwachsene); 14% an Erwachsenen.Gastronomie (Baur 2023)

Beschreibungen von Alltagssexismus im Schweizer Gastrogewerbe.SBB (Rauch und Aeschlimann 2024, zu interner Mitarbeitendenumfrage)

Ergebnisse der Studie zu Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung (Befragt wurden alle 35'000 Mitarbeitenden): 12% berichten von Diskriminierung, 7% von Mobbing und 4% von sexueller Belästigung, 12% der Frauen haben angegeben, sexuell belästigt worden zu sein.Werbung (Werbewoche 2023)

Geschlechterstereotypen in der Werbung

Im Gislerprotokoll wurden 319 in der Schweiz publizierte Bewegtbildwerbungen aus dem Jahr 2022 analysiert. Die Datengrundlage bildeten alle Werbungen, die 2022 via Branchenmedien kommuniziert wurden. In 245 Werbungen kommen weibliche gelesene Personen vor, 81-mal sprechen diese Personen auch. In 266 Werbungen kommen männlich gelesene Personen vor, 103-mal sprechen diese Personen auch. In den 319 Werbungen kommen 114 männliche Stereotype und 44 weibliche Stereotype vor. Es zeigt sich: Männlich gelesene Personen werden häufiger stereotyp dargestellt als weiblich gelesene Personen. In 150 Werbungen wurden keine stereotypen Darstellungen verwendet. In 168 Werbungen kam mindestens ein Stereotyp vor, in 54 davon mehr als ein Stereotyp.Polizei Deutschland (dpa zur Studie des Bundesinnenministeriums)

33% der befragten Polizistinnen und Polizisten haben im Dienst Rassismus von Kollegen und Kolleginnen erlebt, bei sexistischen Äusserungen sind es 40%. 10% sagen, es sei in mehr als 10 Fällen vorgekommen. 3% berichten von korruptem Verhalten im vergangenen Jahr. Die Befragten unternahmen dagegen meistens nichts. Anzeigen gab es am häufigsten bei sexuellen Übergriffen (10%).

Problematische Einstellungen haben zugenommen. 11% berichten 2021/22 von Muslimfeindlichkeit, 2023/24 waren es 17%. Anstieg ist auch bei Chauvinismus und Autoritarismus zu beobachten.

Ablehnung von Asylsuchenden stieg von 30% auf 42%.Politik Deutschland (Lukoschat und Köcher 2021)

Sexuelle Belästigung

Definition: Ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird (gemäss AGG § 3 Absatz 4).

In der politischen Tätigkeit: 40% der befragten Politikerinnen, davon 60% der unter 45-Jährigen.

Bezogen auf die Politik diskutiert werden Unterrepräsentation von Frauen, sexuelle Belästigung, Reduktion auf das Äussere und Hindernisse der politischen Partizipation von Müttern. Eine umfassende Studie zu Sexismus und sexueller Belästigung in der Schweizer Politik liegt bis heute nicht vor. (humanrights.ch 2022)Hochschulen Europa (Internationale Studie in 33 europäischen Ländern, Lipinsky et al. 2022)

Geschlechtsspezifische Gewalt

Definition: körperliche Gewalt, psychologische Gewalt, wirtschaftliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung und digitale Gewalt.

In ihrer aktuellen Institution: 62 %, davon 66 % der Frauen, 56 % der Männer und 74 % der nichtbinären Personen.Pflege älterer Menschen International (Befragung von Tatpersonen, Krüger et al. 2019)

Im vorherigen Jahr: 64% der befragten Pflegefachpersonen haben gestanden, ältere Patient/innen in ihrer Institution misshandelt oder vernachlässigt zu haben, davon 32.5% psychische Misshandlung, 12.0% Vernachlässigung, 9.3% körperlichen Misshandlungen, 0.7% sexuelle Übergriffe.