Veröffentlicht am 4. März 2024

Rüstungsprogramm 2024

Der Bundesrat beantragt mit dem Rüstungsprogramm 2024 Verpflichtungskredite im Umfang von 490 Millionen Franken.

Die beantragten Verpflichtungskredite enthalten die Teuerung, den Risikoanteil und die Mehrwertsteuer.

Ausstattung der Rechenzentren VBS

Um die Fähigkeiten zur Führung zu verbessern, müssen die Rechenzentren VBS weiter ausgebaut werden.

Investitionen: 130 Millionen Franken

Beschaffung: 2025-2028

Nutzungsdauer: 2026-2040

_de.jpg?auto=format)

Mit den Rechenzentren VBS wird die Armee eine sichere, robuste, standardisierte und automatisierte Digitalisierungsplattform erhalten. Damit kann sie ein wesentliches Element der Informatikinfrastruktur erneuern und diese besser gegen Cyberangriffe schützen.

Das VBS wird künftig zwei unterirdische Rechenzentren betreiben: «Fundament» und «Kastro II», dessen Bau mit dem Immobilienprogramm 2024 beantragt wird. Ein drittes Rechenzentrum («Campus») erfüllt zivile Schutzanforderungen und wird von zivilen Bundesstellen mitbenutzt.Für die beiden Rechenzentren «Fundament» und «Campus» bewilligte das Parlament mit den Rüstungsprogrammen 2014 und 2017 die Beschaffung erster Informatikkomponenten (120 und 50 Mio. Fr.). Eine Erweiterung der Rechenkapazitäten und die Installation erster Führungssysteme wurde mit den Rüstungsprogrammen 2021 und 2023 bewilligt (79 und 98 Mio. Fr.).

Für den etappenweisen Ausbau der beiden Zentren beantragt der Bundesrat mit dem vorliegenden Rüstungsprogramm einen weiteren Verpflichtungskredit. Damit wird die im nächsten Ausbauschritt geplante Migration von einsatzkritischen Anwendungen und Services in die neue IKT-Infrastruktur ermöglicht. In den 2030er-Jahren werden zusätzliche Ausbauschritte im Umfang von rund 400 Millionen Franken erforderlich sein. Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen der veranschlagten Kosten.

Die Erstausstattung der Rechenzentren VBS beinhaltete den Einbau von Speicherhardware, Servern, Software und weiteren Informatikkomponenten. Erste Führungssysteme werden bereits in die neue Informatikinfrastruktur integriert.

In einem nächsten Projektschritt sollen weitere militärische Systeme und Applikationen, insbesondere Führungs- und Kommunikationssysteme, von den bisherigen dezentralen Rechenzentren auf die neue Digitalisierungsplattform migriert werden. Für diese Migration ist ein weiterer Verpflichtungskredit erforderlich. Damit können die Rechenzentren sukzessive erweitert werden.

Die Beschaffung der noch benötigten Informatikkomponenten, zu denen auch Software und Lizenzen gehören, sowie von Dienstleistungen erfolgt auf dem ordentlichen Beschaffungsweg. Die Verfügbarkeit der Produkte und Dienstleistungen wird mit den Lieferanten abgestimmt, damit die Migration auf den frühestmöglichen Zeitpunkt und die Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre erfolgen kann.

Geprüft wurde die Weiterentwicklung bestehender Systeme mit unterschiedlicher Informatikinfrastruktur an mehreren Standorten. Diese Variante wurde verworfen, weil sie hohe jährliche Betriebskosten und längere Interventionszeiten bei Störungen mit sich bringen würde.

Verworfen wurde auch die Option, den Betrieb und die Instandhaltung der Informatikinfrastruktur an externe Partner auszulagern. Dies würde den militärischen Sicherheitsvorschriften widersprechen und hätte aufgrund des erhöhten Koordinationsbedarfs ständige Zusatzkosten zur Folge.

Die Ausstattung und Anbindung der Rechenzentren ist hoch komplex und birgt technische Risiken, die zu Mehrkosten führen können. Überdies bestehen starke Abhängigkeiten zwischen den geplanten einsatzkritischen militärischen Anwendungen und der neuen IKT-Infrastruktur. Der Umfang der Integrationsarbeiten lässt sich noch nicht exakt berechnen. Die Armee plant ein phasiertes Vorgehen. Mit jedem Schritt werden Erkenntnisse für die nächsten Schritte gewonnen. Die bestehenden Risiken begründen einen Risikozuschlag von rund 25 Prozent auf dem Beschaffungsumfang.

Da die zu beschaffende Hardware und die Lizenzen grösstenteils aus dem Ausland stammen, wird eine Teuerung von rund 9 Prozent angenommen (Teuerungsprognose von armasuisse, Oktober 2023).

Die jährlichen Ausgaben für die Wartungs- und Lizenzkosten der beantragten Komponenten werden sich auf rund 6 Millionen Franken belaufen. Für Betrieb und Weiterentwicklung sind zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen vorzusehen. Der Bedarf wird im Rahmen der erforderlichen Betriebskonzepte ausgewiesen und über das ordentliche Betriebsbudget der Gruppe Verteidigung abgedeckt.

Der beantragte Kredit hat keine Auswirkungen auf die Immobilien. Die Bauten für die Rechenzentren «Fundament» und «Campus» wurden vom Parlament mit den Immobilienprogrammen 2013 und 2016 bewilligt.

Teilmobile passive Sensoren zur Ergänzung des Luftlagebilds

.jpg?auto=format)

Die für das Luftlagebild erforderlichen Radardaten stammen unter anderem von Radarstationen, die Teil des Luftraumüberwachungs- und Einsatzleitsystems Florako sind. Ihre Sensoren müssen zu Beginn der 2030er-Jahre erneuert werden und sollen künftig teilmobil zum Einsatz kommen.

Investitionen: 40 Millionen Franken

Beschaffung: 2025-2028

Nutzungsdauer: 2026-2040

_de.jpg?auto=format)

Die Armee verfügt heute über passive Sensorsysteme, die elektromagnetische Strahlungen von Luftfahrzeugen ‒ etwa den Funkverkehr oder Radaremissionen ‒ erfassen können. Diese Sensorsysteme dienen der Signalaufklärung. Sie können Luftfahrzeuge detektieren, orten, verfolgen und identifizieren und tragen damit zu einem aktuellen Luftlagebild bei.

Das von der Schweizer Armee bisher verwendete Aufklärungssystem besteht aus Sensoren zum Erfassen von Radarsignalen. Sie sind fest installiert und wären daher im Konfliktfall verwundbar. Zusätzliche Sensoren sollen die Resilienz erhöhen und das Luftlagebild auch bei Störungen oder Ausfällen der bisherigen Sensoren ergänzen.

Um die Verwundbarkeit des heutigen Erfassungs-, Analyse- und Ortungssystems zu reduzieren, sollen mit dem vorliegenden Rüstungsprogramm zusätzliche Sensoren beschafft werden. Diese können innerhalb kurzer Zeit aufgestellt und beliebig versetzt werden. Dementsprechend sind sie weniger verwundbar als die bestehenden festinstallierten Anlagen. Die zu beschaffenden Sensoren sollen von Milizformationen bedient werden, was eine entsprechende Ausbildung erforderlich macht.

Die zusätzlichen Sensoren sind nahezu identisch mit den bereits vorhandenen. Sie sollen in bestehende Armeefahrzeuge und Immobilien integriert werden. Insofern kann der Beschaffungsauftrag zeitnah und ohne Ausschreibung vergeben werden.

Die Armee hat als Alternative für die zusätzlichen Sensoren verschiedene mobile und teilmobile Lösungen geprüft. Fest installierte Sensoren hingegen wurden bereits früh verworfen, weil die Überlebensfähigkeit der Systeme schon bei einem teilmobilen Einsatz markant höher ist.

Weil die Integration von Antennen und Empfängern in verschiedene Fahrzeuge mit technischen Schwierigkeiten verbunden sein kann, werden vorgängig Studien und Erprobungen durchgeführt. Für die Beschaffung der passiven Sensoren wird daher mit einem Risikozuschlag von rund 13 Prozent auf dem Beschaffungsumfang gerechnet.

Die Systeme müssen im Ausland beschafft werden, da kein Schweizer Hersteller über die erforderliche Kompetenz verfügt. Dementsprechend wird eine Teuerung von 6 Prozent angenommen (Teuerungsprognose von armasuisse, Oktober 2023).

Die jährlichen Ausgaben für die Instandhaltung der Sensoren werden sich auf 4 Millionen Franken belaufen. Die Systeme sollen von 2026 bis 2040 genutzt werden. Ungefähr nach der Hälfte der Nutzungsdauer wird ein Werterhalt notwendig sein.

Die für den Betrieb erforderlichen personellen Ressourcen sind im bestehenden Rahmen vorhanden.

Für die Installation der zusätzlichen Sensoren können bestehende Immobilien genutzt werden. Wo nötig werden kleinere bauliche Massnahmen mit geringen finanziellen Ausgaben vorgenommen.

Werterhalt des Schulungsflugzeugs PC-7

.jpg?auto=format)

Mit der Armeebotschaft 2021 bewilligte das Parlament einen Kredit zur Aufrüstung des PC-7 Turbo Trainer. Damals wurden weitere Massnahmen zur Sicherstellung der Lufttüchtigkeit angekündigt, die mit dem vorliegenden Rüstungsvorhaben beantragt werden.

Investitionen: 70 Millionen Franken

Beschaffung: 2025-2029

Nutzungsdauer: 2026-2040

_de.jpg?auto=format)

Der Pilatus PC-7 Turbo Trainer ist ein Schulungsflugzeug für die Pilotenausbildung. Er steht bei der Luftwaffe seit 1982 im Einsatz und gehört trotz seines Alters nach wie vor zu den leistungsfähigsten Typen seiner Kategorie. Der PC-7 dient der Luftwaffe zur Selektion und Grundausbildung angehender Helikopterpilotinnen und -piloten sowie Jetpilotinnen und -piloten. Vor allem eignet er sich für den Instrumentenflug bei schlechter Sicht, für den Nachtflug und für den Verbandsflug.

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Modifikationen und Werterhaltungsmassnahmen vorgenommen, um die Avionik, also die Flugzeugelektronik, auf dem neusten technischen Stand zu halten. So konnte beispielsweise mit dem Rüstungsprogramm 2005 ein neues Cockpit beschafft werden. Mit der Armeebotschaft 2021 bewilligte das Parlament zudem einen Kredit für die Aufrüstung der Kollisionswarnsysteme. Damals wurden weitere Massnahmen zur Sicherstellung der Lufttüchtigkeit angekündigt, die nun mit dem vorliegenden Rüstungsvorhaben beantragt werden.

Zu den fälligen Werterhaltungsmassnahmen gehören vor allem die Erneuerung des für den Instrumentenflug zentralen Navigationssystems sowie ein Nachrüsten der Funkanlage gemäss den europaweit eingeführten Regelungen. Zudem müssen die beiden Flugsimulatoren auf denselben technologischen Stand gebracht werden wie die Echtsysteme.

Bei den Werterhaltungsmassnahmen werden moderne, handelsübliche Luftfahrtkomponenten integriert. Die Firma Pilatus Flugzeugwerke AG in Stans ist für das Ergebnis des Werterhalts der PC-7-Flotte verantwortlich und nimmt dazu den Technologiekonzern RUAG MRO Holding AG unter Vertrag. An dessen Standorten in Lodrino (TI) und Emmen (LU) soll der Werterhalt der Flotte beziehungsweise der Simulatoren umgesetzt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten soll der PC-7 weitere fünfzehn Jahre eingesetzt werden können.

Mit der Armeebotschaft 2023 bewilligte das Parlament einen PEB-Kredit zur Projektierung des Werterhalts. Aufgrund der kurzen Frist musste auf die Herstellung eines Prototyps verzichtet werden. Um das Risiko zu minimieren, wurde die Machbarkeit des Werterhalts mithilfe von Projektstudien der Herstellerfirma überprüft und bestätigt. Der probeweise Umbau eines ersten Flugzeugs wird Anfang 2024 beginnen, woraufhin der Rest der Flotte modifiziert werden soll. Der Abschluss der Arbeiten ist für 2029 vorgesehen.

Die Armee hat verschiedene Umbauvarianten mit unterschiedlichen Konfigurationen geprüft, ebenso wie die Beschaffung neuer Flugzeuge. Dabei wurden vor allem die Wirtschaftlichkeit, das aktuelle Pilotenausbildungskonzept und die vorhandenen Personalressourcen berücksichtigt. Der beantragte Werterhalt des PC-7 hat sich dabei als die zweckmässigste Variante herausgestellt und wurde in der Folge ausgearbeitet.

Sowohl die Pilatus Flugzeugwerke AG als auch die RUAG MRO Holding AG sind mit der Avionik des PC-7 bestens vertraut. Für die Umbauphase wurden Beschaffungsverträge mit Optionen ausgehandelt. Dabei kommen Festpreisverträge zur Anwendung, die unter anderem auch die Schwankung von Fremdwährungskursen, die Entwicklung von Lohnkosten und allfällige Preisschwankungen auf der Lieferantenseite berücksichtigen.

Für den Werterhalt wird mit einem kleinen Risikozuschlag von rund 4 Prozent auf dem Beschaffungsumfang gerechnet. Er wurde aufgrund einer fundierten Risikobeurteilung festgelegt und wird mit der niedrigen bis mittleren Komplexität des Projektes begründet.

Die Teuerung ist im verhandelten Höchstpreis bereits enthalten, weshalb keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Nach dem Werterhalt werden die Kosten für Betrieb und Instandhaltung im bisherigen Rahmen bleiben. Die jährlichen Ausgaben für die Instandhaltung von 27 Flugzeugen belaufen sich auf 11,7 Millionen Franken. Auch personell wird der Werterhalt keine Auswirkungen haben.

Der Werterhalt der PC-7-Flotte hat keine Auswirkungen auf die Immobilien.

Lenkwaffe Boden-Boden

Damit die Schweizer Armee bewegliche gepanzerte Ziele und Schlüsselobjekte auf weite Distanz bekämpfen kann, soll eine Lenkwaffe Boden-Boden beschafft werden.

Investitionen: 210 Millionen Franken

Beschaffung: 2025-2031

Nutzungsdauer: 2029-2049

_de.jpg?auto=format)

Mit der Armeebotschaft 2018 veranlasste das Parlament die Ausserdienststellung des Panzerabwehr-Lenkwaffensystems TOW als Teil des Panzerjägers 90. Damit verlor die Schweizer Armee die Fähigkeit zur Panzerabwehr auf eine Distanz von rund vier Kilometern. Seit dem Krieg in der Ukraine hat diese Fähigkeit wieder an Bedeutung gewonnen: Moderne Panzerabwehrlenkwaffen gehören zu den wichtigsten Mitteln in der Verteidigung.

Damit die Schweizer Armee bewegliche gepanzerte Ziele und Schlüsselobjekte auf weite Distanz bekämpfen kann, soll eine Lenkwaffe Boden-Boden beschafft werden. Diese soll fahrzeugunabhängig eingesetzt werden können.

Die Lenkwaffe Boden-Boden ist ein Wirkmittel, das gegen gepanzerte Ziele eingesetzt werden kann ‒ insbesondere gegen geschützte Fahrzeuge oder gedeckte Stellungen. Die Reichweite beträgt bis zu fünfeinhalb Kilometer. Dank eines Lenksystems wirkt der Flugkörper zielgenau, verursacht dadurch ein Minimum an Kollateralschäden und benötigt für einen Treffer weniger Lenkwaffen.

Auf eine Integration in ein Fahrzeug wird verzichtet. Um die Lenkwaffe sicher in die Einsatzräume transportieren zu können, werden leichte Fahrzeuge eines in der Schweizer Armee bereits eingeführten Typs nachbeschafft.

Nach einer Marktanalyse hat das Bundesamt für Rüstung (armasuisse) verschiedene europäische und amerikanische Hersteller um Informationen und Offerten zu Lenkwaffen Boden-Boden angefragt. Nach einer detaillierten Analyse der erhaltenen Informationen und einer Prüfung der Offerten sprach sich armasuisse schliesslich für den Waffentypen Spike LR2 der Firma Eurospike GmbH aus. Dieser weist in der Auswertung den höchsten militärischen Nutzwert auf und ist auch wirtschaftlich das vorteilhafteste Angebot.

Der gewählte Waffentyp wird bereits von verschiedenen europäischen Streitkräften erfolgreich eingesetzt. Da es sich um ein Serienprodukt handelt, kann auf eine umfassende Evaluation verzichtet werden. Stattdessen führt die Truppe Versuche und Verifikationen durch. Die Einführung des Systems ist für 2029 vorgesehen.

Die im Rahmen der Evaluation geprüften Alternativen wiesen im Vergleich zum gewählten System eine schlechtere Kosten-Nutzen-Bilanz auf. Ausserdem hätte ein unverhältnismässig grosser Entwicklungsaufwand betrieben werden müssen, um die Anforderungen zu erfüllen.

Durch den Entscheid, ein bereits bei anderen Streitkräften eingeführtes Produkt zu beschaffen, ist das Risiko gegenüber einem neuen Produkt relativ gering. Jedoch hat das Projekt noch nicht alle Phasen für die Beschaffungsreife durchlaufen, weshalb ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden kann. Daher wird mit einem Risikozuschlag von 4 Prozent auf dem Beschaffungsumfang gerechnet.

Die Systeme müssen im Ausland beschafft werden, da kein Schweizer Hersteller über die erforderliche Kompetenz verfügt. Für die Lenkwaffen liegen Offerten mit Festpreisen vor. Der unten aufgeführte Teuerungsbetrag im Umfang von 4 Millionen Franken bezieht sich somit nur auf die restlichen Leistungsanteile ohne die Lenkwaffen (Preisstand Oktober 2022; Teuerungsprognose von armasuisse, Oktober 2023).

Die jährlichen Ausgaben für die Instandhaltung der Lenkwaffen werden sich auf etwa 4,6 Millionen Franken belaufen. Jährlich werden rund drei Vollzeitäquivalente benötigt. Die zu beschaffenden Lenkwaffen sollen von 2029 bis 2049 genutzt werden. Ungefähr nach der Hälfte der Nutzungsdauer wird ein Werterhalt erforderlich.

Gestützt auf die Erfahrung mit vergleichbaren Systemen sind in Bezug auf die Bewirtschaftung und Lagerung der neuen Lenkwaffe keine Auswirkungen auf die Immobilien zu erwarten.

Cybersicherheit

.jpg?auto=format)

Die Speicherung und Verwaltung von digitalen Benutzerprofilen und die Regelung von Benutzerzugriffen soll weiter verbessert und damit die Datensicherheit erhöht werden.

Investitionen: 40 Millionen Franken

Beschaffung: 2025-2028

Nutzungsdauer: 2026-2040

_de.jpg?auto=format)

Bis vor wenigen Jahren gab es innerhalb der Schweizer Armee noch zahlreiche Einzellösungen für die Speicherung und Verwaltung von digitalen Benutzerprofilen sowie für die Regelung von Benutzerzugriffen. Oft mussten die Profile von Benutzerinnen und Benutzern mehrfach bewirtschaftet werden, weil der Datenaustausch zwischen einzelnen Organisationseinheiten oder Systemen technisch schwierig oder gar unmöglich war. Der parallele Betrieb dieser Einzellösungen verursachte hohe Betriebsausgaben und Mängel bei der Datensicherheit.

Die Armee führte daher vor zehn Jahren ein zentrales Managementsystem ein, das die bisherigen Verzeichnisdienste koordiniert und mit anderen Bundesstellen zusammenwirken kann. In mehreren Umsetzungsphasen wurden zahlreiche Organisationseinheiten und Systeme an die neue Applikation angebunden, die seit 2021 genutzt wird. Mit dem beantragten Kredit sollen in der nächsten Umsetzungsphase ab 2025 weitere Hauptsysteme der Armee angeschlossen werden, und zwar in enger Koordination mit der Digitalisierungsplattform. Es ist dies eine von vielen Massnahmen zur Erhöhung der Cybersicherheit. Auch sie trägt zur Verbesserung der Fähigkeiten im Cyberraum bei.

Das System für die Speicherung und Verwaltung von digitalen Benutzerprofilen sowie für die Regelung von Benutzerzugriffen ist die Voraussetzung, um neu einzuführende Hauptsysteme in die Digitalisierungsplattform zu integrieren, zum Beispiel das neue Kampfflugzeug oder das System zur bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite. Zudem soll das Managementsystem auch an eine Instanz der Public-Key-Infrastruktur in allen Lagen angeschlossen werden. Dies ermöglicht die Identifikation von Personen der Berufsorganisation und der Miliz sowie den kryptografischen Schutz von Daten.

Der beantragte Verpflichtungskredit wird zur Anbindung der neu einzuführenden Hauptsysteme sowie der Instanz der Public-Key-Infrastruktur ab 2025 benötigt.

Die Initialbeschaffung erfolgte aufgrund der hohen Datenschutzauflagen im Einladungsverfahren. Denn auf Basis der in das System importierten und im System bearbeiteten Daten lassen sich Persönlichkeits- sowie Bewegungsprofile erstellen, bei denen es sich von Gesetzes wegen um besonders schützenswerte Daten handelt. Die Aufteilung einer Beschaffung in sicherheitsempfindliche und nicht sicherheitsempfindliche Bestandteile ist aus technischen Gründen nicht möglich. Ein Schweizer Unternehmen erhielt damals den Auftrag für die Initialbeschaffung.

Die Realisierungsphase soll ab 2025 im Anschluss an die bisherigen Arbeiten erfolgen ‒ dies unter Beibehaltung der bestehenden Auftragnehmerin. Gemäss heutiger Planung werden die Arbeiten Ende 2028 abgeschlossen.

Aus Datenschutzgründen soll das bestehende System von der bisherigen Auftragnehmerin weiter ausgebaut werden. Ein Wechsel der Anbieterin für die Erweiterung bereits erbrachter Leistungen hätte aus wirtschaftlichen und technischen Gründen erhebliche Schwierigkeiten und substanzielle Mehrkosten zur Folge.

Die hohe Komplexität der Umsetzung birgt technische Risiken, da zwischen den einsatzkritischen militärischen Anwendungen und der neuen IKT-Infrastruktur starke Abhängigkeiten bestehen. Daher lässt sich der Umfang der Integrationsarbeiten nicht exakt berechnen. Entsprechend ist ein Risikozuschlag von rund 12 Prozent aufgeführt.

Da viele Dienstleistungen aus der Schweiz bezogen werden können, wird mit einer Teuerung von rund 4 Prozent gerechnet (Teuerungsprognose von armasuisse, Oktober 2023).

Der beantragte Verpflichtungskredit für die nächste Realisierungsphase setzt sich wie folgt zusammen:

Die jährlichen Ausgaben für die Wartungs- und Lizenzkosten des Systems werden sich auf rund 0,6 Millionen Franken belaufen. Für Betrieb und Weiterentwicklung sind zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen im bestehenden Rahmen vorgesehen.

Das Beschaffungsvorhaben wird keine wesentlichen Auswirkungen auf die Immobilien haben.

Kapitel der Armeebotschaft

- Eckwerte zur längerfristigen Ausrichtung der Armee

- Rüstungsprogramm 2024

- Beschaffung von Armeematerial 2024–2027

- Immobilienprogramm VBS 2024

- Zahlungsrahmen der Armee 2025-2028

Weitere Informationen

- Höhere Armeeausgaben und Kürzung bei Entwicklungshilfe beschlossen

- Armeebotschaft 2024 ist unter Dach

- Nationalrat will eine halbe Milliarde Franken mehr für die Armee

- Ständerat will Entscheid über Armeefinanzen aufschieben

- Voranschlag 2025: Erhöhung der Mittel für die Armee

- Budget 2025: zusätzliche Mittel für die Landesverteidigung und die Landwirtschaft stehen einschneidenden Kürzungen bei der internationalen Zusammenarbeit, im Asylwesen und im Eigenbereich des Bundes gegenüber

- SiK-S: Armeefinanzierung

- Ständeratskommission prüft «Sicherheitsprozent» für AHV und Armee

- Parlament will für höhere Armeeausgaben andernorts sparen

- Parlament spricht mehr Geld für die Luftabwehr

- Armeebotschaft 2024: Nichteintreten auf den Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen der Armee 2025-2028 (parlament.ch)

- Presserohstoff: Armeebotschaft 2024 / Kriegsmaterialexporte (parlament.ch)

- Mehr Mittel für die Armee ohne Steuererhöhungen (parlament.ch)

- Schaffung eines Bundesgesetzes über einen ausserordentlichen Beitrag für die Sicherheit der Schweiz und den Frieden in Europa angesichts des Krieges gegen die Ukraine | Geschäft | Das Schweizer Parlament

- Ständerat will zusätzliche Milliarden für die Armee (parlament.ch)

- Ja zu mehr Mitteln für die Armee und zur Schaffung eines Fonds für Sicherheit und Frieden (parlament.ch)

- Kommission nimmt Beratung der Armeebotschaft 2024 auf (parlament.ch)

14. Februar 2024

Wie werden neue Systeme für die Armee beschafft?

Die Armee muss in den nächsten Jahren einige ihrer Systeme ausser Dienst stellen. Doch wie werden neue Systeme beschafft? Dieser Artikel gibt einen Einblick in den komplexen Prozess des Rüstungsablaufs.

20. März 2024

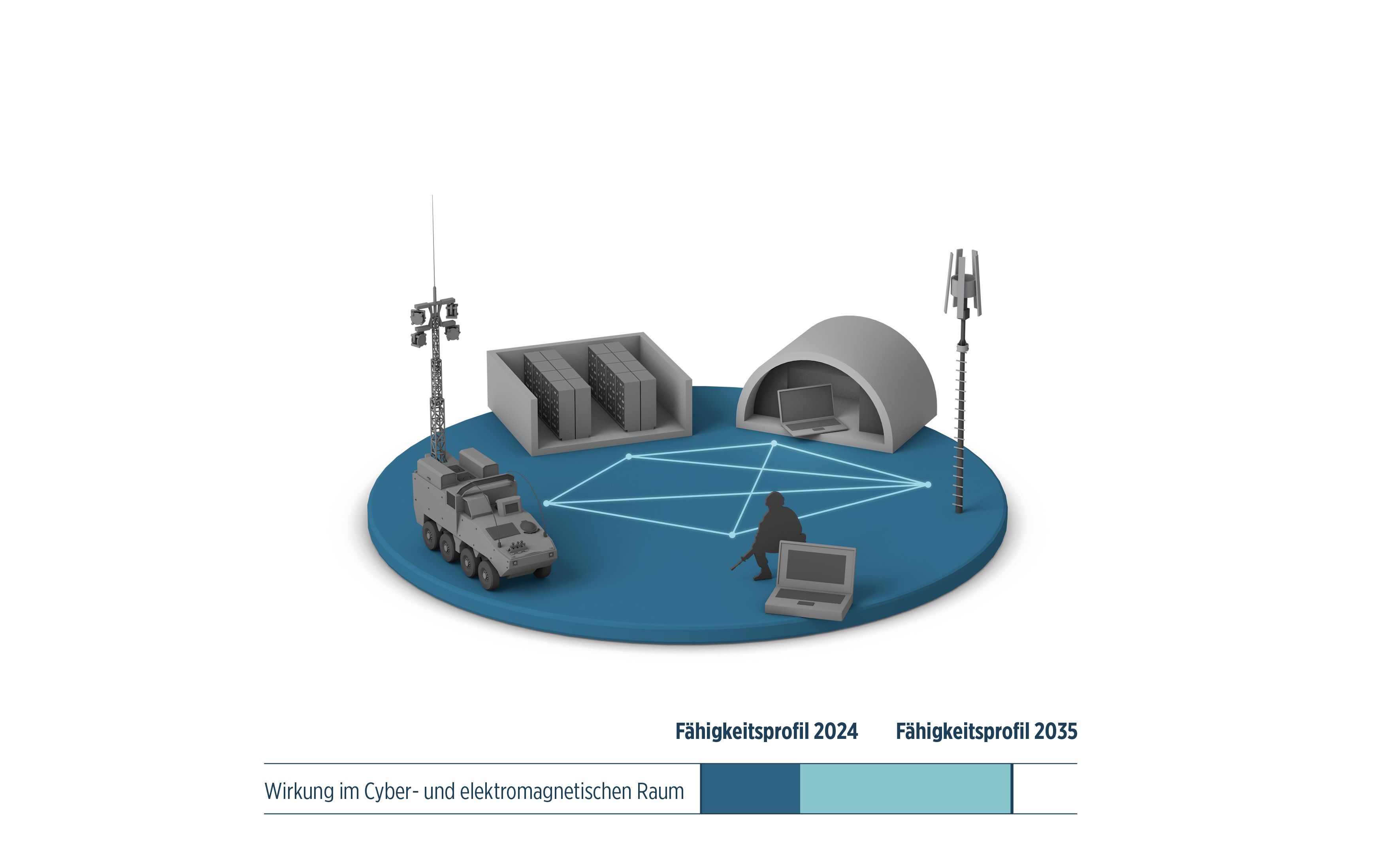

Armeebotschaft 2024: Wirksamkeit und Schutz im Cyberraum ausbauen

Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament mit der Armeebotschaft 2024 erstmals die Eckwerte zur konzeptionellen Ausrichtung der Armee der kommenden zwölf Jahre. Die Fähigkeiten der Wirkung im Cyber- und elektromagnetischen Raum sollen gestärkt werden, indem die Wirksamkeit und der Schutz von Informations- und Kommunikationssystemen ausgebaut werden.

5. März 2024

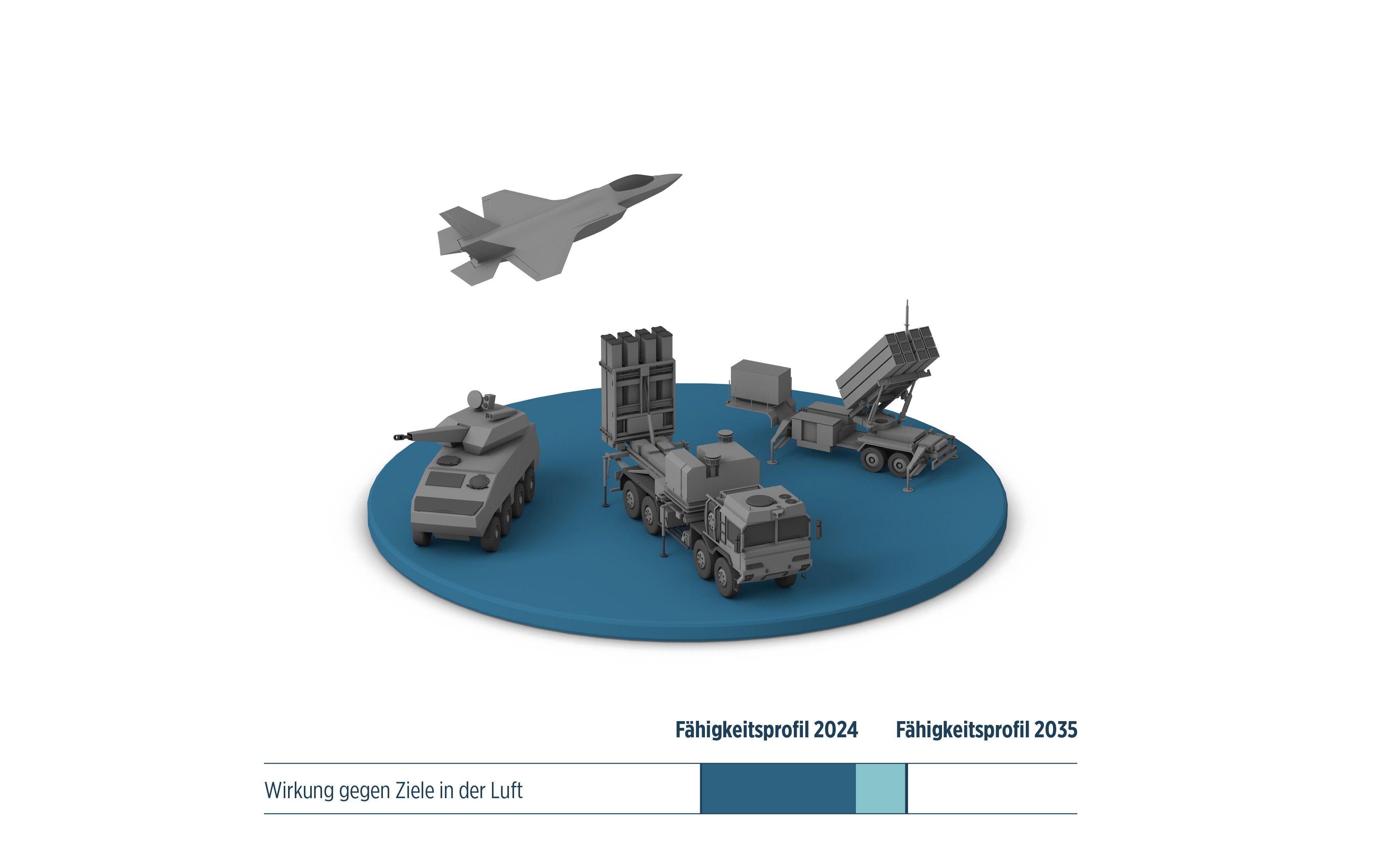

Armeebotschaft 2024: Schutz des unteren und mittleren Luftraums erneuern

Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament mit der Armeebotschaft 2024 erstmals die Eckwerte zur konzeptionellen Ausrichtung der Armee der kommenden zwölf Jahre. Die Fähigkeiten im Bereich der Wirkung gegen Ziele in der Luft sollen vervollständigt werden, indem die Mittel zum Schutz des unteren und mittleren Luftraums erneuert werden.

23. Februar 2024

Armeebotschaft 2024: Raschen und geschützten Datenaustausch verbessern

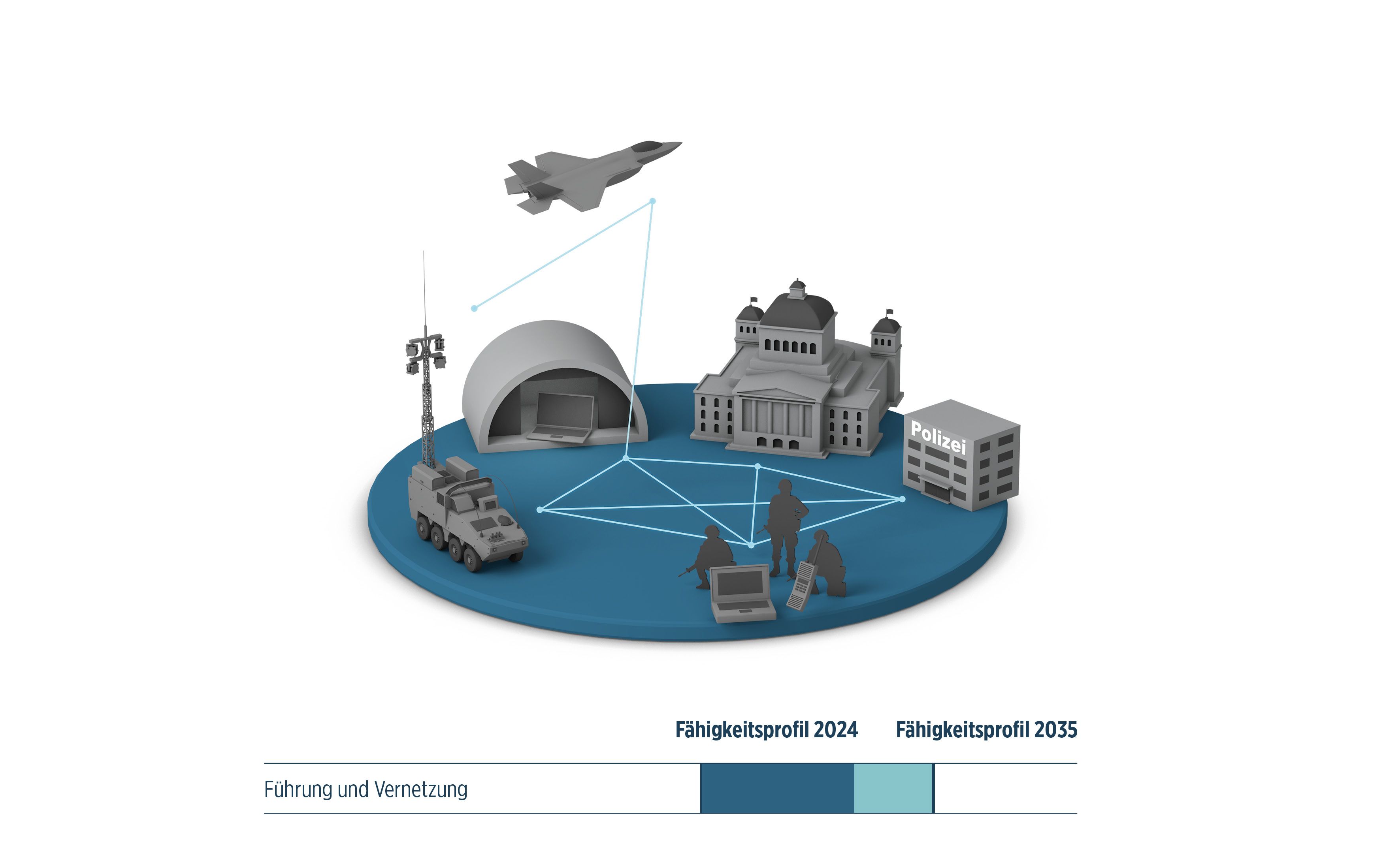

Führung bedeutet im militärischen Kontext, die eigenen Mittel so einzusetzen, dass sie zum Erreichen der gesetzten Ziele beitragen. Die militärische Führung kann sich heute aber nicht mehr auf Befehle zwischen einzelnen Führungsstufen beschränken. Gerade ein hybrides Konfliktumfeld verlangt, dass militärische Aufgaben durch verschiedene Truppengattungen und in enger Zusammenarbeit mit zivilen Partnern erfüllt werden, und dies in mehreren Wirkungsräumen gleichzeitig: am Boden, in der Luft und im Cyber- und elektromagnetischen Raum. Die Führungsfähigkeit setzt daher auch eine dichte Vernetzung von Führungs- und Wirkmitteln voraus.

29. Februar 2024

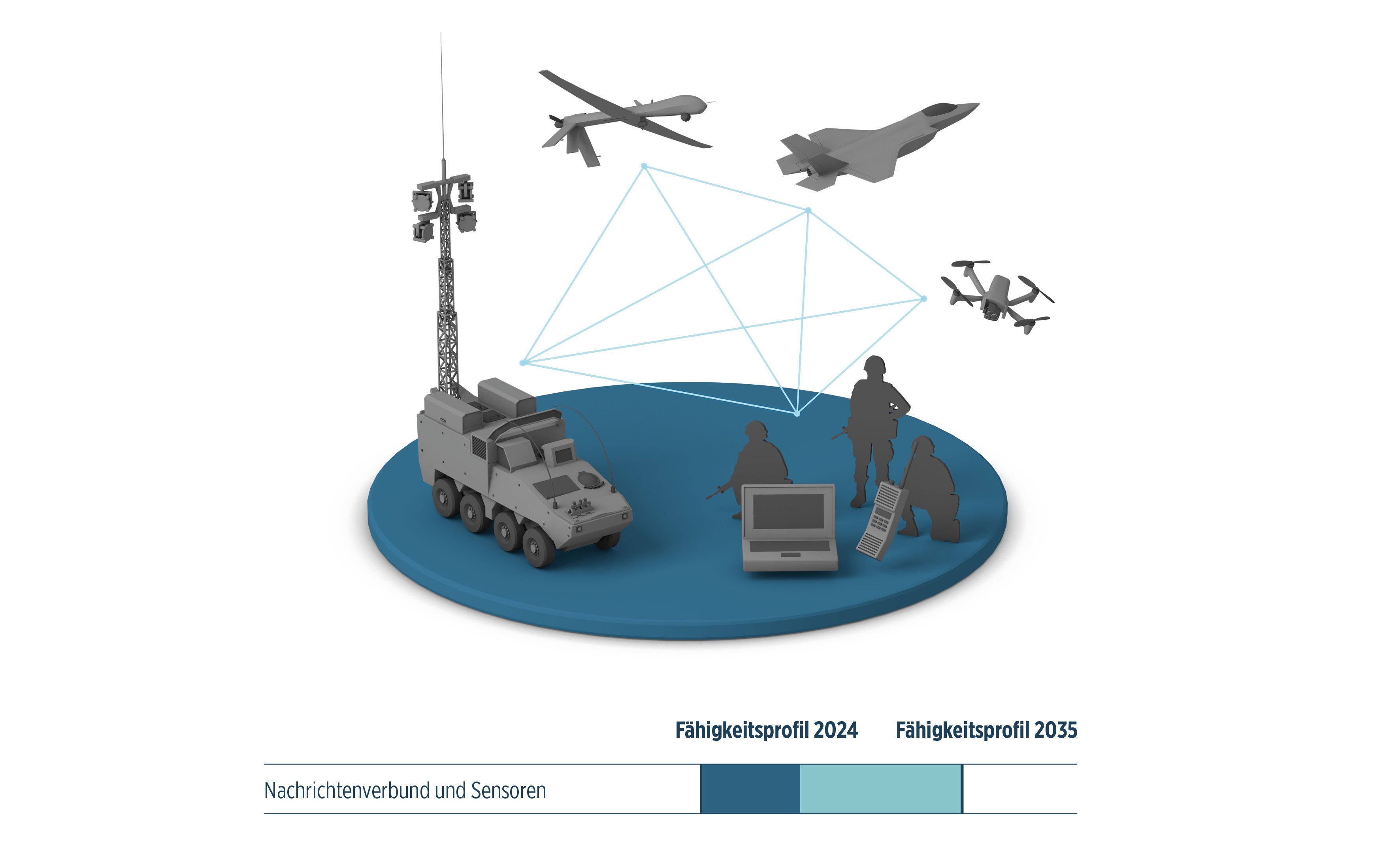

Armeebotschaft 2024: Nachrichtenbeschaffung und Lagedarstellung verbessern

Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament mit der Armeebotschaft 2024 erstmals die Eckwerte zur konzeptionellen Ausrichtung der Armee der kommenden zwölf Jahre. Die Fähigkeiten im Bereich des Nachrichtenverbunds und der Sensoren sollen gestärkt werden, indem die Mittel zur Nachrichtenbeschaffung und zur Lagedarstellung in allen Wirkungsräumen verbessert werden.

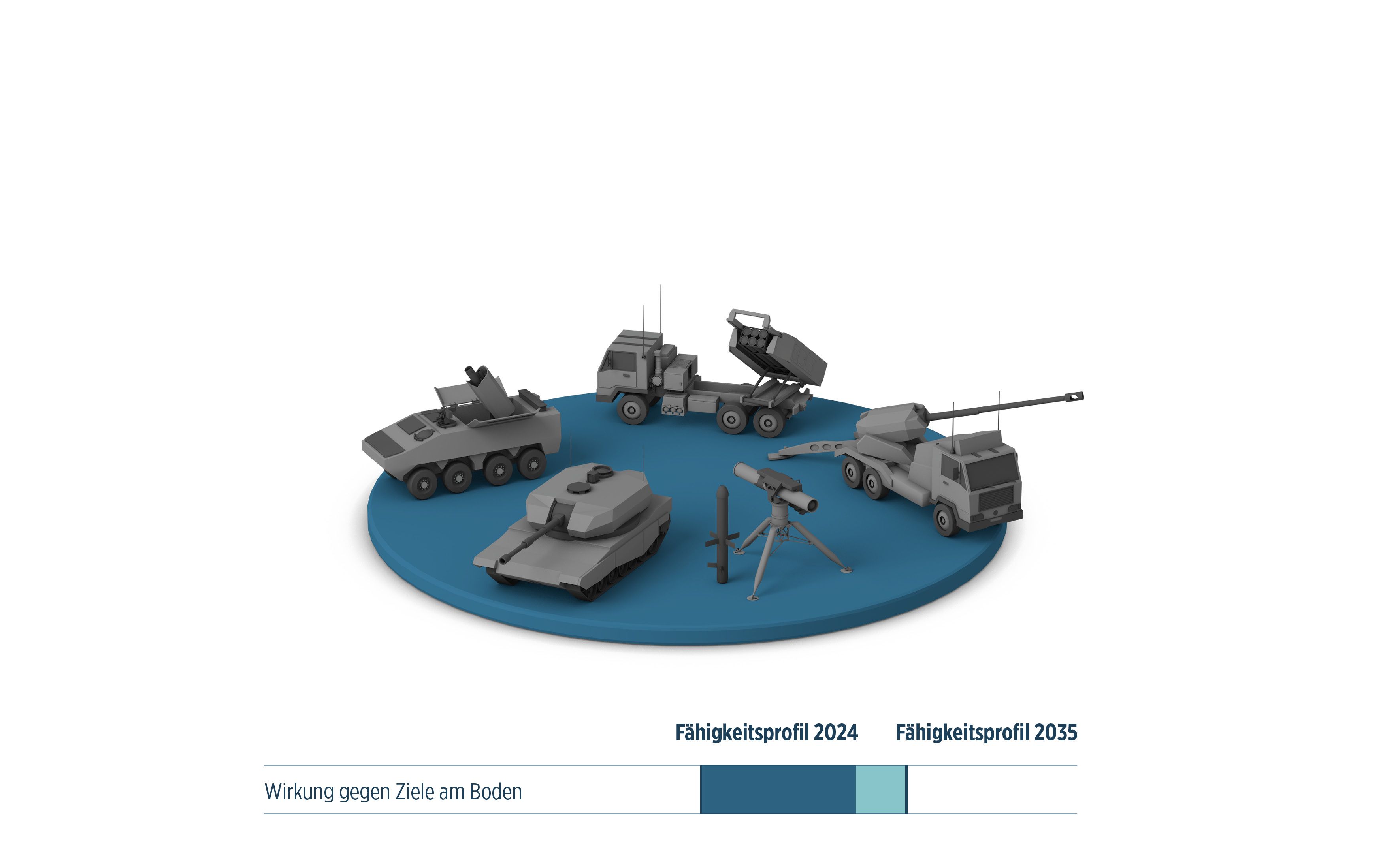

13. März 2024

Armeebotschaft 2024: Abwehr eines militärischen Angriffs mehr gewichten

Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament mit der Armeebotschaft 2024 erstmals die Eckwerte zur konzeptionellen Ausrichtung der Armee der kommenden zwölf Jahre. Die Fähigkeiten im Bereich der Wirkung gegen Ziele am Boden sollen weiterhin auf ein hybrides Konfliktumfeld ausgerichtet werden, wobei die Abwehr eines militärischen Angriffs stärker gewichtet wird als bisher.