Savoir se défendre pour ne pas avoir à le faire

L’Armée suisse à l’heure d’une nouvelle ère.

Texte: Commandant de corps Thomas Süssli, ancien chef de l’Armée

Notre armée aujourd’hui

L’abandon de la défense nationale, un tournant majeur

Le coup d’envoi d’Armée XXI a été donné le 16 décembre 2003 à la patinoire de Berne. Pendant la cérémonie, le conseiller fédéral Samuel Schmid avait alors remis symboliquement le fanion personnel du général Henri Guisan au cdt C Christophe Keckeis, le premier chef de l’Armée.

Rétrospectivement, la réforme Armée XXI en 2004 a marqué un tournant dans l’histoire de l’Armée suisse. Pour la première fois, sa mission prioritaire ne consistait plus à assurer la défense nationale, mais à apporter son soutien aux autorités civiles ; désormais, l’armée s’articulait autour des engagements qui semblaient alors les plus probables. Avec Armée XXI, la défense nationale est devenue une simple compétence qu’il s’agissait de conserver.

Le concept sur lequel s’appuyait la nouvelle orientation de l’armée s’intitulait La sécurité par la coopération, une devise qui a servi de base au rapport sur la politique de sécurité 2000. Cela impliquait une collaboration à l’interne, pour se défendre contre les dangers et les menaces contre la sécurité intérieure, mais aussi une coopération avec l’extérieur, pour contribuer à la sécurité internationale.

L’armée a rempli les missions qui lui ont été confiées par les instances politiques

Depuis lors, l’armée a mené à bien toutes sortes de missions. Elle a accompli d’innombrables engagements en service d’appui pour soutenir les autorités civiles dans la protection des conférences et des ambassades, dans le domaine migratoire et dans la gestion de la pandémie de COVID-19. Elle a aussi apporté une aide spontanée lors de catastrophes naturelles, en évacuant la population en l’espace de quelques heures ou de quelques jours, en construisant des ponts provisoires ou en réparant les dégâts au moyen d’engins lourds. Enfin, elle a assuré diverses prestations lors de plusieurs manifestations sportives d’importance nationale. L’ensemble des engagements et des prestations s’est déroulé à l’entière satisfaction des différents mandants et sans incident grave.

Près de 400 militaires volontaires s’engagent par ailleurs année après année en faveur de la troisième mission de l’armée, à savoir la promotion militaire de la paix. Ces volontaires contribuent activement à la stabilité dans les Balkans, en Afrique et partout dans le monde en tant qu’observateurs militaires de l’ONU.

La compétence de défense a pu être maintenue

L’instruction et l’entraînement à la défense se sont poursuivis ces dernières années, aussi bien à la Formation supérieure des cadres que dans les écoles de recrues et les cours de répétition. Mais à l’interne de l’armée, la nécessité de renforcer la capacité de défense est revenue au premier plan seulement au moment de la publication du Livre noir en août 2023. Depuis lors, des exercices de troupe d’envergure se déroulent de nouveau régulièrement en Suisse, mais aussi à l’étranger plus récemment. L’an dernier, les Forces aériennes ont testé avec succès leur capacité de décentralisation en effectuant des atterrissages sur l’A1.

Ces exercices démontrent que le savoir-faire dans le domaine de la défense a pu être maintenu. L’exercice TRIAS 25 a aussi prouvé que notre armée ne doit pas craindre la comparaison avec les armées étrangères. En effet, comme d’autres armées, l’Armée suisse pourrait établir la disponibilité opérationnelle de la défense après quelques mois d’instruction axée sur l’engagement.

La valeur de l’instruction militaire est à nouveau reconnue par l’économie

Apprendre le leadership, c’est apprendre l’humain. C’est un acte de transmission intergénérationnelle très fort puisqu’il met en présence des expériences qui agissent comme lignes de force vers un savoir vivant, agile et adaptatif. Les armes font partie de l’équipement de chaque militaire, la plus belle et la plus efficace d’entre elles est sans doute le leadership. Je suis fier de la longue histoire de collaboration qui unit l’Armée suisse et les CFF. Nous contribuons ensemble à créer des liens et à les faire prospérer dans notre pays.

L’armée forme chaque année plus de 20 000 militaires, citoyens et citoyennes suisses, dont près de 3000 cadres. Dans l’économie privée, la formation des cadres a regagné en popularité. Elle suscite des commentaires élogieux de la part de nombreuses entreprises renommées, et l’intérêt des directions d’établissements civils et des états-majors de crise pour les formations de l’armée dans le domaine de la gestion de crises ne cesse de croître. L’armée contribue à la résilience de l’économie et des infrastructures critiques.

Les années d’austérité ont eu des conséquences profondes sur l’équipement

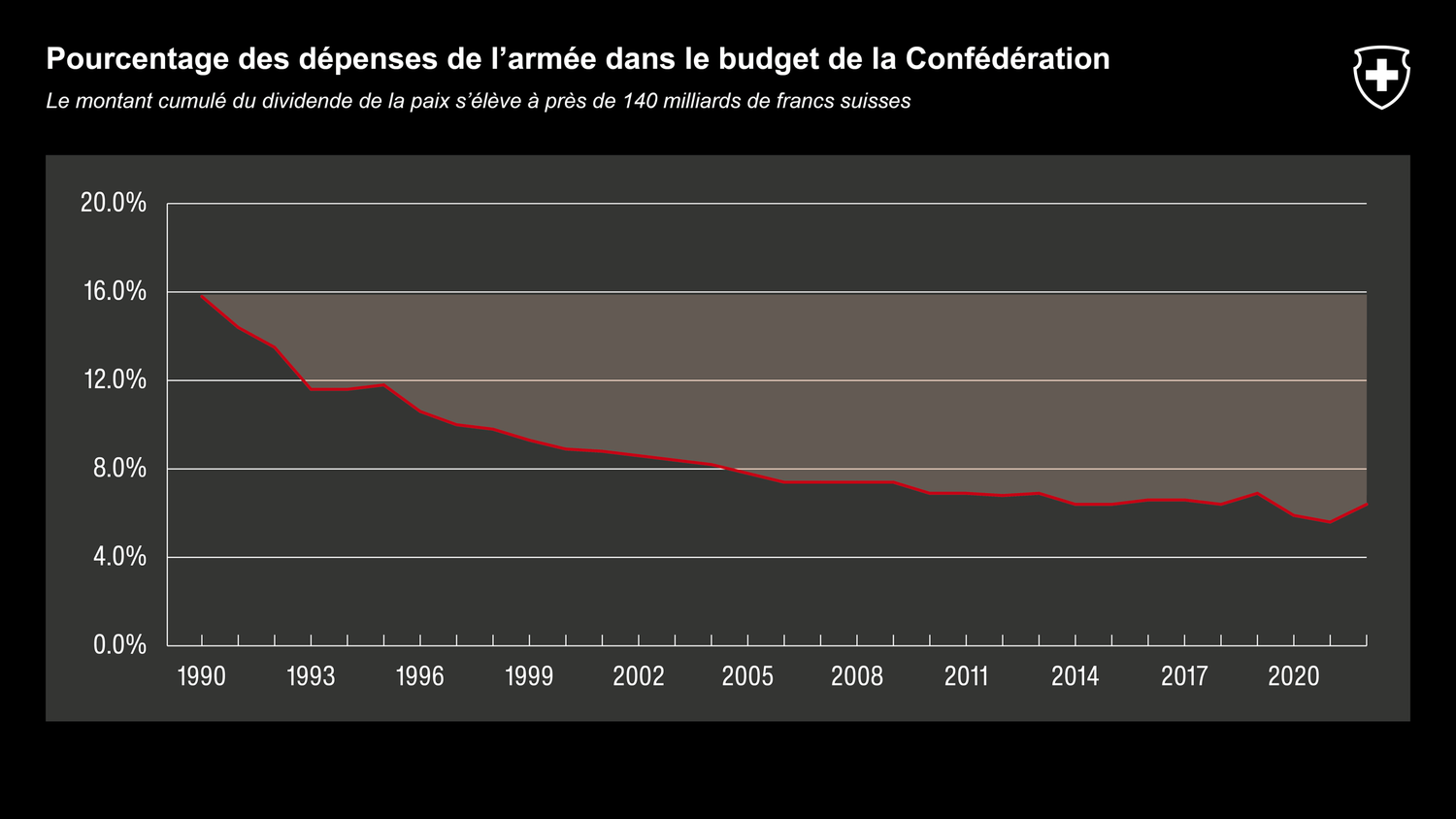

Ce regain de popularité détourne l’attention de l’opinion publique de l’état effectif du matériel de l’armée. Depuis la fin de la guerre froide, la part des dépenses militaires n’a cessé de diminuer dans le budget de la Confédération, passant de 16 % environ à 6 % aujourd’hui. L’armée a par ailleurs réalisé des économies drastiques. Des estimations prudentes tablent sur un dividende de la paix supérieur à 40 milliards de francs et la NZZ articule même des chiffres avoisinant 140 milliards de francs.

Quoi qu’il en soit, les conséquences sont considérables. La logistique de guerre a été abandonnée et la logistique a été organisée selon des principes économiques. Les frais d’entretien du matériel vieillissant augmentent continuellement. Certains systèmes, comme l’obusier blindé M109 ou le char de grenadiers M113, ont été conservés uniquement pour éviter de perdre complètement l’artillerie. Ces systèmes et leur utilité militaire suscitent le scepticisme, notamment de la troupe. Ils n’ont pas encore été remplacés pour des raisons financières.

Les nouvelles acquisitions n’ont en outre pas permis d’équiper entièrement toutes les formations. À l’heure actuelle, seul un tiers des corps de troupe peuvent être équipés intégralement pour la défense. Il faut aussi préciser que les stocks de munitions sont destinés à l’instruction. Pour toutes ces raisons, il faut admettre que, suivant l’adversaire et le scénario, la Suisse serait en mesure d’assurer sa défense pendant quelques semaines seulement.

Une capacité de défense limitée par les difficultés financières

En ce qui concerne les finances, l’armée fait face à trois obstacles majeurs. Premièrement, les coûts d’exploitation augmentent en raison du vieillissement des systèmes et de leur nombre croissant. Le Parlement a également imposé des mesures d’économie dans ce domaine.

Deuxièmement, il existe actuellement un écart important entre les engagements pris et les moyens financiers alloués. Selon la planification financière actuelle, le paiement de nouveaux achats d’envergure pourra être effectué à partir de 2028 seulement.

Enfin, le troisième défi concerne les moyens financiers requis pour l’équipement complet de l’armée actuelle, qui s’élèvent à près de 40 milliards de francs pour le matériel et à 10 milliards de francs pour les munitions et les pièces de remplacement. Ces chiffres ne sont pas nouveaux. Ils avaient déjà été annoncés peu après l’introduction d’Armée XXI, quand il était question de la montée en puissance, c’est-à-dire de revenir du maintien de la compétence à la capacité de défense.

Les planifications internes de l’armée indiquent un besoin immédiat de 13 milliards de francs pour rétablir une capacité de défense minimale. Ces calculs ont été réalisés en 2023. Entre-temps, la demande internationale, le renchérissement et les délais de livraison ont considérablement augmenté. Avant la guerre, le prix des munitions de char était par exemple de 1200 dollars par obus ; il s’élève à 7400 dollars aujourd’hui.

Des lacunes capacitaires existent dans la défense aérienne

En plus des systèmes vieillissants et insuffisants, certains domaines de capacités présentent de graves lacunes. À l’heure actuelle, la Suisse n’a toujours pas de défense contre les missiles balistiques, les missiles de croisière et les drones. Or, ce type de menace s’est beaucoup développé ces dernières années. Au Proche-Orient et en Ukraine, la population est la cible quotidienne des armes à distance.

La nouvelle défense aérienne, qui sera composée du nouvel avion de combat F-35, du système de défense sol-air de longue portée Patriot et du système de défense sol-air de moyenne portée IRIS-T, sera introduite à partir de 2028. C’est seulement à partir de ce moment-là que nous pourrons protéger efficacement notre population et nos infrastructures contre les menaces aériennes. Par ailleurs, les systèmes de défense contre les drones de plus grande taille et les missiles de croisière volant à basse altitude seront acquis à partir du début des années 2030 seulement.

La perte des forces terrestres a été évitée de justesse

De nombreuses armées européennes évaluent et acquièrent actuellement de nouveaux moyens lourds, notamment des chars de combat. C’est en autres le cas de l’Allemagne, la Pologne, la Suède, l’Italie, la Hongrie et la Grande-Bretagne. Les forces terrestres restent le seul et souvent l’ultime moyen décisif lorsqu’il s’agit d’assurer la défense. Les Forces terrestres suisses seraient les seules capables de reconquérir d’éventuelles portions de terrain occupées dans le pays.

Dans le rapport Avenir des forces terrestres qu’elle a publié en 2019, l’armée indiquait déjà que de nombreux systèmes au sol seraient mis hors service d’ici 2030. Sans projet de remplacement, des capacités lacunaires ne manqueront pas d’apparaître et les Forces terrestres ne seraient alors plus opérationnelles en tant que système global. Dans le message sur l’armée 2024, le Conseil fédéral et le Parlement ont fixé la voie à suivre pour le développement de l’armée au cours des prochaines années.

La décision de combler dans un premier temps les lacunes majeures de l’armée au sol, dans les airs et dans le cyberespace a permis de prévoir des acquisitions dans le programme d’armement 2025 pour renouveler l’artillerie et garder au moins quelques chars de combat 87 jusque dans les années 2030. D’ici là, nous serons aussi plus au clair sur les options concernant un système de remplacement.

Une nouvelle ère a commencé

D’un ordre fondé sur des règles à un monde multipolaire

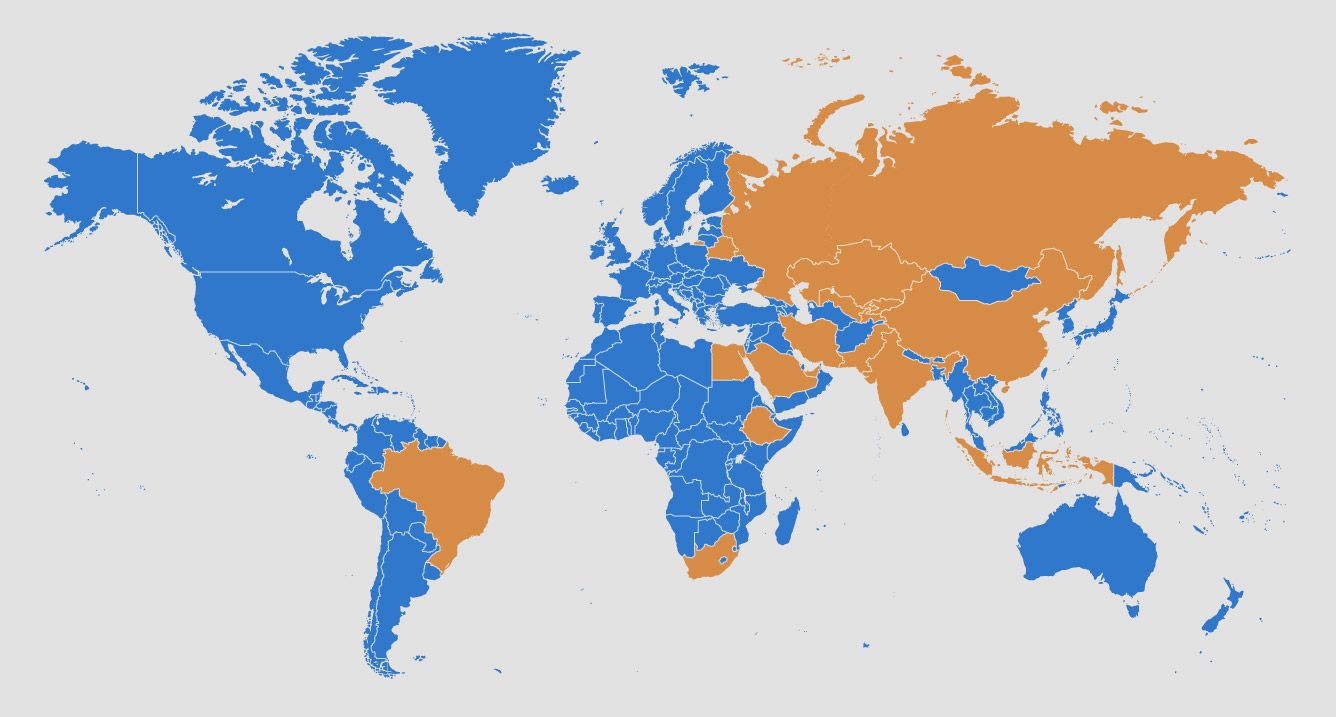

Le DFAE annonçait déjà une nouvelle ère dans le rapport sur la politique extérieure 2021. Le rapport a été publié le 2 février 2022, soit trois semaines avant l’agression contraire au droit international menée par la Russie contre l’Ukraine et le discours historique prononcé par le chancelier allemand Olaf Scholz en réaction à cette invasion. Le DFAE parlait d’un changement d’ère en expliquant que les pays étaient toujours plus nombreux à remettre en question l’ordre de sécurité fondé sur des règles et à revendiquer un nouvel ordre mondial multipolaire, un monde dans lequel les grandes puissances fixeraient les règles entre elles.

Ces pays sont entraînés par la Chine, qui respecte la charte de l’ONU mais qui affirme aussi que dans l’ordre actuel, un seul pays — les États-Unis — en définit les règles sans les respecter lui-même. La Chine essaie de rallier le Sud global avec des organismes comme BRICS+ et l’Organisation de coopération de Shanghai.

La guerre en Ukraine, un signal d’alarme pour la sécurité européenne

Si la Chine représente le climat, alors la Russie en est la météo, ou au moins une violente tempête – voilà un parallèle qui est parfois utilisé en géopolitique. La guerre que la Russie mène contre l’Ukraine marque un tournant et a entraîné une dégradation considérable de la situation sécuritaire en Europe. Conformément à sa mission, l’armée doit s’orienter en fonction de la menace. La menace est le produit résultant d’un potentiel militaire et de l’intention d’utiliser celui-ci contre nous.

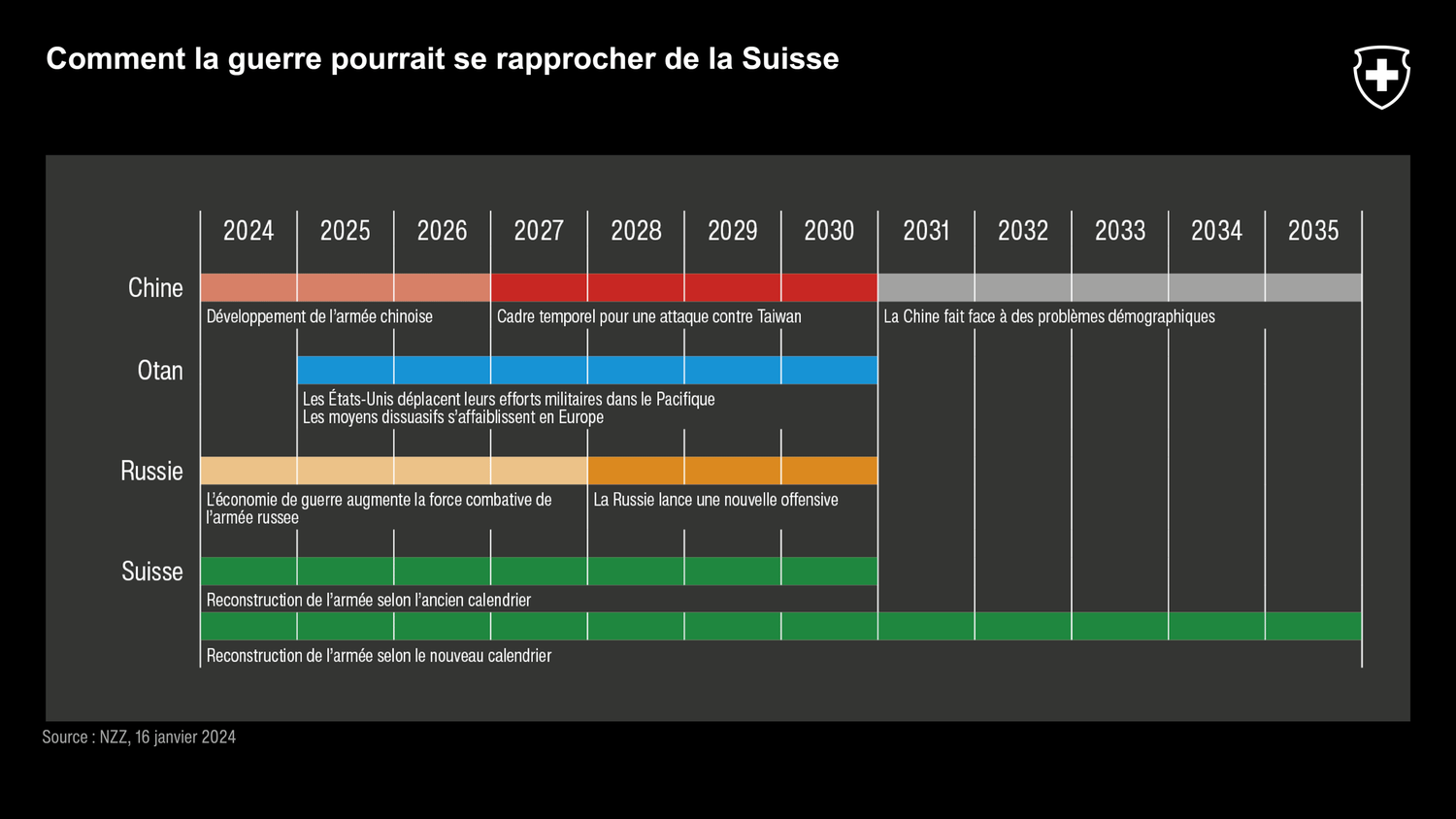

Il est aisé d’observer un potentiel militaire et il faut des années pour qu’il se développe. En revanche, comme nous le montre aussi l’histoire récente, l’intention peut rapidement changer. Autour de la Suisse, le potentiel militaire a augmenté et ne cesse de se renforcer. En Europe, plusieurs services de renseignement, des analystes et même des ministres de la défense ont exprimé la crainte que le conflit avec la Russie puisse encore dégénérer. Cette escalade est fréquemment envisagée comme possible à partir de 2028.

Une révolution de la technologie militaire et ses conséquences

Le général Mark Milley, ancien président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, estime que nous assistons actuellement à la plus grande révolution de la technologie militaire que nous n’ayons jamais connue. Ces changements sont entraînés par le recours aux drones, à la robotique, à l’intelligence artificielle et à la digitalisation du champ de bataille. Le champ de bataille est devenu moins opaque et l’effet cinétique peut être obtenu à plus longue distance, plus rapidement et de manière plus précise. On peut atteindre tout ce que l’on voit et désormais, tout est visible. La nouvelle technologie ne remplace pas les systèmes existants, mais elle les rend au contraire encore plus dangereux. Il ne s’agit pas de choisir entre les drones et les forces mécanisées, mais de les engager conjointement.

Les cycles d’innovation sont devenus moins longs. En Ukraine, ils durent entre huit et douze semaines, alors qu’en Suisse, la durée des cycles d’acquisition traditionnels atteint sept à douze ans. Sur le champ de bataille, la technologie, l’agilité et l’innovation sont aujourd’hui autant déterminantes que la supériorité du feu, la mobilité et la logistique.

Les drones changent le visage de la guerre

Si le conflit du Haut-Karabakh, la guerre en Syrie et le début de la guerre en Ukraine ont démontré l’importance des drones armés, ce sont surtout les drones commerciaux disponibles en vente libre qui créent la véritable rupture. Nous assistons à une guerre technologique autour du développement des drones et de la défense contre ces systèmes.

Ils exercent une influence considérable sur le déroulement de la guerre. En été 2023 par exemple, des drones ont mis fin à l’offensive de l’Ukraine et entraîné le retrait de Koursk. Aujourd’hui, des drones transforment en zone mortelle une bande de 15 km des deux côtés de la ligne de front.

Mais les drones permettent aussi d’anéantir des positions et d’empêcher des opérations dans la profondeur du terrain. Il est notamment pratiquement impossible de repousser les drones de dernière génération commandés par des câbles à fibre optique. Par conséquent, les forces et les installations de conduite doivent être plus petites, dispersées, bien camouflées et toujours rester en mouvement.

La guerre hybride est aussi une guerre

Il n’existe pas de définition uniforme de la guerre hybride. C’est peut-être justement ce qui est dangereux. En effet, la notion d’hybridité ne doit pas masquer le fait que les intentions sont identiques à celles d’une guerre conventionnelle : un conflit hybride a aussi pour objectif d’imposer ses propres intérêts à un autre État ou, pour reprendre la définition de Carl von Clausewitz, officier général et théoricien militaire prussien, de contraindre l’adversaire à se soumettre à notre volonté.

L’Europe, et également la Suisse, sont aujourd’hui déjà ciblées par des opérations de désinformation et d’influence. Selon le directeur du Service de renseignement de la Confédération, nous sommes déjà impliqués dans une guerre hybride. De nombreuses cyberattaques sont menées contre l’économie et même contre des infrastructures critiques. Si les cyberattaques sous forme de rançongiciels sont bien connues, ce n’est pas le cas des activités d’espionnage et de la préparation d’actes de sabotage.

En Europe, de nombreuses opérations de sabotage impliquant la Russie ont été constatées. Lorsque le Bélarus a acheminé des centaines de réfugiés syriens à la frontière polonaise, l’UE a déclaré qu’il s’agissait d’une tactique de guerre hybride. Dans un premier temps, l’assaillant veut rester sous le seuil du conflit armé, mais le défendeur ne doit pas pour autant sous-estimer le danger. Il ne faut jamais oublier qu’un conflit hybride peut à tout moment dégénérer en une guerre conventionnelle.

Démontrer de façon crédible notre volonté de défendre notre souveraineté

Les perspectives d’évolution de la situation mettent en lumière une Europe divisée et déstabilisée. Même si à l’heure actuelle, il est peu probable que la Suisse soit directement impliquée dans un conflit armé, une chose est sûre : une nouvelle ère a commencé. Le monde ne sera plus comme avant. Nous devons montrer de manière crédible que nous sommes prêts à défendre notre souveraineté, que ce soit au sol, dans les airs ou dans le cyberespace.

La population ne comprendrait pas qu’un tel scénario n’ait pas été envisagé à temps et qu’aucune mesure n’ait été prise. N’oublions pas que l’armée est la dernière réserve de sécurité de la Suisse.

Vers un renforcement de la capacité de défense

Objectifs à l’horizon 2040 et mesures d’urgence

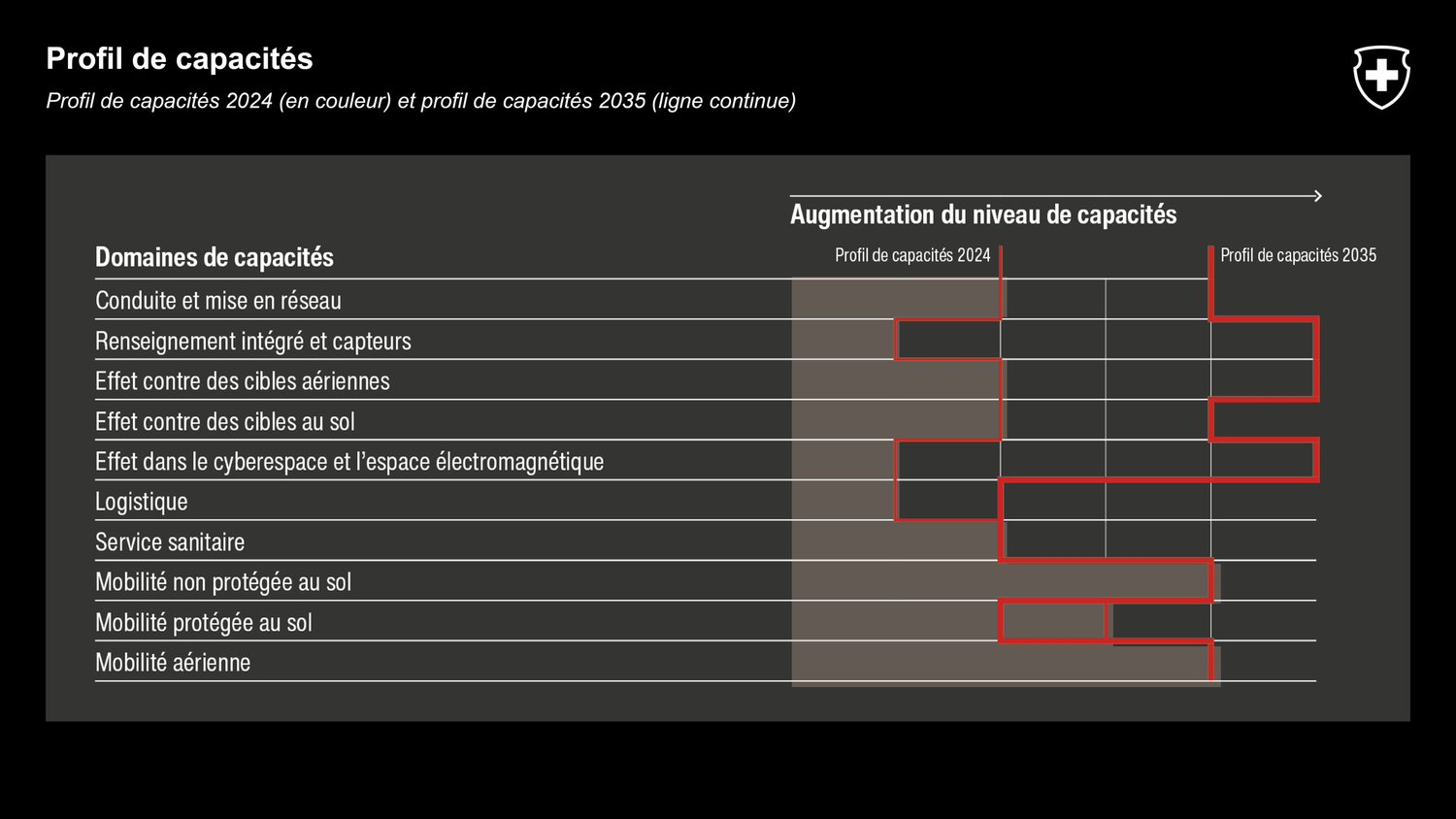

L’actuelle Organisation de l’armée tire son origine d’Armée XXI, c’est-à-dire qu’elle date de 2004 même si elle a été adaptée en 2018 avec le développement de l’armée. Ces deux prochaines années, l’armée définira de nouveaux objectifs à l’horizon 2040. Ils poseront les jalons du développement de la doctrine, de l’organisation, de l’instruction, du matériel et du personnel. Ces objectifs devront tenir compte de l’évolution technologique. Ils seront mis en œuvre progressivement et de manière adaptative.

Par ailleurs, une mesure d’urgence s’impose : l’armée doit impérativement être équipée pour la défense. J’insiste sur cette urgente nécessité. Il est inconcevable que les deux tiers des militaires de la milice ne puissent pas être équipés correctement ni recevoir les munitions nécessaires pour remplir la mission de défense de l’armée. Cette mesure d’urgence ne doit en outre pas porter préjudice à la décision concernant la future orientation de l’armée.

Un développement adaptatif, plus rapide que des grandes réformes

Depuis 1995, toutes les réformes de l’armée ont entraîné une diminution de ses effectifs et de ses capacités. En se basant sur l’armée existante, on décidait à quoi devait ressembler la prochaine armée, plus petite, en gardant ce qui était nécessaire et en mettant hors service ce qui ne l’était plus.

Aujourd’hui, le défi est différent. Avec des investissements nécessaires de l’ordre de 40 milliards de francs et des investissements annuels qui atteignent deux à trois milliards de francs, il n’est pas possible de mettre en œuvre une réforme à une date précise. Le développement de l’armée pour la défense va durer des années, voire quelques décennies. Il doit donc se dérouler progressivement. Il en va de même pour la technologie militaire. L’évolution technologique est exponentielle et elle nécessite une mise en œuvre progressive auprès de la troupe.

L’armée a déjà prouvé qu’elle était capable de se développer progressivement et sans grandes réformes, que ce soit lors de la mise en place du commandement Cyber le 1er janvier 2024 ou dans le cadre de la future réorganisation des Forces aériennes prévue le 1er janvier 2026. L’armée devra poursuivre dans la même voie, en continuant de s’adapter aux défis technologiques et de modifier ses structures de manière adaptative et progressive.

L’innovation et la technologie sont déterminantes sur le champ de bataille

L’innovation ne se développe ni dans les états-majors ni dans les laboratoires de recherche. Elle doit pouvoir émerger partout et en tout temps. Avec un effectif de plus de 140 000 personnes, l’armée de milice abrite le plus grand laboratoire d’idées du pays et c’est justement auprès de la troupe qu’il faut innover. L’innovation est toutefois plus qu’une simple idée : elle apporte des avantages à la troupe.

En plus des acquisitions habituelles, il faut créer un cadre financier pour encourager l’innovation. Les conditions de collaboration avec les start-up doivent être facilitées. C’est seulement ainsi que nous pourrons suivre le rythme des développements technologiques exponentiels et tirer profit de l’innovation sur le champ de bataille. Sur mandat de l’armée, armasuisse dirige actuellement la task force Drones, qui développe un système de drones de combat pour la Suisse.

Les avantages sont évidents. Dans le domaine des drones, la Suisse est à la pointe de la technologie. Ces systèmes sont précis, et la fabrication est peu onéreuse. Ces facteurs sont décisifs pour la capacité de défense sur notre territoire.

Le F-35 change la donne en notre faveur

L’évaluation d’un nouvel avion de combat pour la Suisse a duré trois ans. Le F-35 était l’appareil qui remplissait le mieux les exigences, avec le meilleur rapport qualité-prix. Le choix était évident. Bien que les exigences aient d’abord été formulées pour un avion de quatrième génération, le F-35, un appareil de cinquième génération, s’est finalement imposé définitivement. Sa furtivité (surface de réflexion très fortement réduite) constitue un avantage décisif dans le combat aérien. Des simulations ont mis en évidence un rapport de supériorité 20 fois plus élevé par rapport aux avions de combat de quatrième génération.

La portée et la précision de ses capteurs permettent en outre de combattre des cibles à grande distance et en dehors du champ de vision. Grâce à la combinaison de différents capteurs, le F-35 est en fait un système de préalerte et d’acquisition d’informations qui s’apparente à un mini AWACS (acronyme de Airborne Warning and Control System, ce qui signifie système d’alerte et de contrôle aérien). Il fournit en outre une image de la situation globale, qui permet de détecter rapidement les missiles de croisière et les drones et de se défendre contre ces systèmes.

Le développement du F-35 est un projet international qui rassemble huit États partenaires, dont l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Avec plus de 800 appareils planifiés, le F-35 sera l’avion de combat le plus répandu en Europe. Les F-35 sont fabriqués aux États-Unis, en Italie et au Japon. En plus de huit appareils produits aux États-Unis, la Suisse acquerra également 28 avions de fabrication européenne.

Le volume d’acquisition suisse comprend une logistique qui garantit le fonctionnement autonome de la flotte pendant au moins six mois, même avec des frontières fermées. L’évaluation et les échanges avec les forces aériennes européennes ont par ailleurs confirmé qu’il n’existait pas de « coupe-circuit d’urgence » (voir à ce sujet la rectification du DDPS du 7 mars 2025 « Schweiz kann F-35A und das Patriot-System eigenständig einsetzen », seulement en allemand).

Les besoins en matière d’infrastructures et d’immobilier ont augmenté

Après l’éclatement de la guerre en Ukraine, le commandement de l’armée a interrompu la vente et la mise hors service des infrastructures de combat et de conduite. Ces installations sont indispensables, non seulement pour la conduite du combat, la logistique et l’aide au commandement, mais aussi surtout pour l’instruction et l’hébergement de la troupe. Pendant les écoles de recrues, les biens immobiliers de l’armée sont entièrement occupés. Toute fermeture de site entraînerait des investissements de remplacement à hauteur de plusieurs millions. Or, cet argent doit être investi urgemment pour la capacité de défense.

Il n’existe plus depuis longtemps de biens immobiliers de valeur et idéalement situés qui pourraient être vendus. Bien au contraire. Ces dernières années, l’entretien de nombreuses installations a souvent été négligé, ce qui a entraîné d’importants travaux de rénovation qui ont coûté plusieurs centaines de millions de francs.

Pas de défense efficace sans logistique d’engagement

La logistique de guerre a été abandonnée au moment de l’introduction d’Armée XXI. Pour la remplacer, un système basé sur des principes économiques a été mis en place, avec cinq centres logistiques de l’armée dotés d’un entrepôt à haut rayonnage. Depuis lors, la Base logistique de l’armée (BLA) prépare le matériel, toujours plus restreint et vieillissant, nécessaire pour les écoles et les cours. Les structures et les processus ont été optimisés dans ce but. Dans le cadre du développement de l’armée, des concepts de mobilisation ont par ailleurs été élaborés et entraînés en parallèle.

Il nous manque cependant toujours une logistique d’engagement, c’est-à-dire des troupes et des moyens de transport protégés qui livrent à la troupe combattante les munitions et le ravitaillement depuis des entrepôts souterrains, ainsi que les systèmes d’information et de logistique indispensables pour l’engagement. La BLA est en train de développer un concept relatif à la logistique d’engagement, qui devrait être disponible cette année encore.

La nouvelle plateforme de digitalisation, condition impérative pour remporter le combat

Le processus central de toute force armée repose sur la boucle sensor-to-shooter, qui consiste à rassembler des informations à partir de différents espaces (notamment dans les airs, au sol et dans le cyberespace) et à s’en servir pour établir une image de la situation afin d’obtenir rapidement des effets précis. Pour remporter un combat, il faut être le plus rapide, selon le principe « kill or be killed ». Aujourd’hui, la digitalisation est le seul moyen d’y parvenir.

La Suisse a l’avantage de se défendre sur son propre territoire. Nous profitions aussi de cet atout dans l’espace numérique. Nous disposons d’une infrastructure informatique et de communication extrêmement sécurisée et robuste, qui comprend les deux centres de calcul entièrement protégés, d’autres centres de calcul dispersés dans le pays et le réseau de conduite suisse.

Les systèmes informatiques et de communication de la troupe sont hébergés dans ces infrastructures. La nouvelle plateforme de digitalisation (NPD) regroupe tous ces éléments. Elle sera exploitée à partir du mois de juillet 2026. Des applications indispensables à l’engagement sont déjà installées et en fonction. Le projet suit son cours.

La coopération internationale permet de renforcer la capacité de défense autonome

Les échanges avec d’autres armées sont indispensables et renforcent directement la capacité de défense de notre armée. Ils concernent en premier lieu le transfert de connaissances. Même avec un budget considérablement plus élevé, l’armée ne pourrait jamais tout faire seule en temps opportun. Les instances politiques et le Contrôle fédéral des finances exigent d’ailleurs que l’armée et armasuisse acquièrent des solutions standard, sans « helvétisation ».

Les normes de l’OTAN sont à la technologie militaire ce que les normes ISO sont à l’industrie. Même les acquisitions européennes respectent ces normes, que ce soit pour les avions, la défense aérienne ou les systèmes d’information et de conduite. Ce principe offre aussi des opportunités. En effet, les échanges avec nos partenaires nous permettent d’acquérir de précieuses connaissances, d’optimiser l’introduction des systèmes et d’éviter certaines erreurs.

Le deuxième aspect de cette coopération concerne les possibilités d’instruction. L’entraînement des troupes au sol sur des places d’exercice étrangères permet d’acquérir des expériences qu’il ne serait pas possible de faire en Suisse. Ce qui est déjà valable depuis longtemps pour les Forces aériennes ou les Forces spéciales l’est d’autant plus pour les Forces terrestres et l’infanterie. La Suisse ne possède pas de places d’exercice au combat en zone urbaine. Nous n’avons pas non plus de places d’exercice pour les troupes mécanisées. L’exercice TRIAS 25 organisé à Allensteig en Autriche a mis en évidence l’utilité de ces échanges.

Troisièmement, il faut aussi pouvoir proposer plusieurs options au Conseil fédéral en cas de conflit. Si la Suisse devait être attaquée, elle serait déliée de l’obligation de neutralité et le Conseil fédéral pourrait décider d’instaurer des collaborations. La coopération entre les armées repose sur l’interopérabilité, c’est-à-dire sur des processus, des structures, des normes et même des systèmes harmonisés. Or, le développement de l’interopérabilité prend des années. C’est pourquoi nous respectons des normes, nous achetons des systèmes standards et nous adaptons nos processus et nos structures lorsque cela est pertinent.

La dissuasion, un ancien terme qui retrouve sa place dans l’actualité

Pendant la guerre froide, la dissuasion était un concept profondément ancré dans la politique de sécurité suisse. L’objectif était de dissuader tout adversaire potentiel de mener des actions contre la Suisse. Il s’agissait de montrer de façon crédible que notre pays était capable de se défendre pour ne pas avoir à le faire.

Les pays étrangers connaissaient notre capacité à mobiliser l’armée en quelques jours. Ils savaient aussi que tous les militaires suisses conservaient leur uniforme, leur fusil d’assaut et même des munitions à domicile. Si ces munitions devaient servir à se protéger sur le trajet jusqu’à la place de mobilisation, elles mettaient aussi en lumière la confiance des autorités politiques à l’égard de notre armée de milice. La cohésion et la capacité de résilience de notre population étaient connues à l’étranger. Notre équipement complet et nos infrastructures souterraines de combat et de commandement étaient aussi notoires.

La dissuasion, c’est aussi nous rappeler nos points forts

L’armée possédait autrefois de nombreux points forts, dont elle a conservé une grande partie. Moyennant un investissement raisonnable, d’autres peuvent être rétablis ou revalorisés. Nous devons nous souvenir de ces points forts et les revaloriser. C’est ce en quoi consiste la dissuasion, aujourd’hui encore.

Nous disposons toujours du système de milice, dont l’effectif réglementaire est actuellement de 100 000 militaires. Selon plusieurs sondages, les membres de la milice sont à nouveau conscients de la nécessité et de l’importance du service militaire. La participation d’un millier de volontaires à un entraînement à l’étranger pendant les fêtes pascales a valeur de preuve.

Le système de mobilisation et de disponibilité permet d’engager les premières formations en quelques heures seulement et de convoquer et d’équiper 35 000 militaires en l’espace de dix jours. En outre, chaque militaire conserve encore son équipement et son arme à la maison.

Nous avons aussi toujours un grand nombre d’infrastructures de combat et de conduite protégées. Elles se trouvent sur un terrain solide, qui confère au défenseur un avantage, même dans les nouvelles formes de conflit.

Les exercices de troupe comme LUX 23, PILUM 24 et TRIAS 25 ou les exercices de bataillons montrent que la compétence de défense est encore et toujours bien présente. Il est important de posséder ces atouts et il est tout aussi important de les mettre en avant vis-à-vis de l’extérieur. Car c’est en étant connus qu’ils auront un effet dissuasif. La dissuasion est aussi un acte d’intimidation. L’adversaire potentiel doit être conscient qu’en entreprenant des actions contre la Suisse, il subira aussi des pertes. Avec le F-35, l’acquisition planifiée de lance-roquettes, les forces spéciales et les instruments cyber, l’armée disposera de moyens dissuasifs.

Aujourd’hui, l’armée a surtout besoin de pouvoir compter sur un engagement

Une déclaration d’intention claire en faveur de la défense

Publié en 2022, le rapport complémentaire au rapport sur la politique de sécurité 2021 exigeait le renforcement de la capacité de défense, en augmentant la compétence, mais sans s’orienter clairement vers la défense. Le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de la Commission de politique de sécurité du Conseil des États (23.3000) restait également vague sur les conséquences.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire, il est urgent d’exiger le rétablissement de la capacité de défense comme une mission prioritaire. La réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Theiler (25.3415) est une étape importante dans cette direction.

La sécurité et la défense doivent être considérées de manière globale

Quand on cherche à savoir si le sens de la défense générale comme on l’entendait autrefois est toujours d’actualité, les avis peuvent diverger. Le contenu est en revanche plus actuel que jamais. Dans la phase hybride d’un conflit, il faut, grâce à la résilience et à la capacité à durer, montrer à la partie adverse que les actions menées contre la Suisse n’aboutiront pas. L’ensemble des instruments de politique de sécurité et toutes les mesures prises à l’échelle nationale, cantonale et communale doivent aller dans ce sens.

L’armée est la réserve ultime. Après elle, il n’y a plus rien. Les prestations que l’armée doit fournir doivent être rassemblées dans une stratégie de sécurité et de défense globales et la coopération doit être entraînée avec tous les partenaires du réseau de sécurité.

L’armée dispose d’un plan, mais d’aucune sécurité de planification

L’armée indiquait déjà dans le Livre noir, à l’aide de plans concrets et réalistes, qu’une première étape pour équiper l’armée actuelle en vue du développement de la capacité de défense coûterait près de 13 milliards de francs. Le Parlement a décidé d’augmenter le budget de l’armée à un pour cent du PIB d’ici 2032. La mise en œuvre de cette mesure reste toutefois incertaine et l’armée a besoin d’une sécurité de planification.

On manque d’argent, mais surtout de temps

La compétence juridique pour l’orientation, l’organisation et le financement de l’armée appartient au Conseil fédéral et au Parlement. Les autorités politiques sont aussi responsables de l’évaluation des risques et des menaces qui pèsent sur la Suisse. L’armée dispose quant à elle de spécialistes capables de montrer les moyens militaires requis pour contrer ces menaces.

L’armée connaît parfaitement sa situation, avec ses forces et ses faiblesses. Elle indique ce dont elle a besoin pour passer progressivement de l’armée actuelle à une armée de défense. Elle y parviendra plus rapidement en ayant davantage de moyens financiers et plus lentement avec des moyens retreints. Selon la planification actuelle, la première étape vers la capacité de défense coûtera près de 13 milliards de francs et sera mise en œuvre au plus tôt d’ici le début ou la moitié des années 2030. Au vu de l’évolution de la situation géopolitique, il sera peut-être trop tard.

Un nouveau système d’obligation de servir est nécessaire

On parle beaucoup des systèmes, des projets et du financement de l’armée. Mais l’humain reste l’élément essentiel. Notre système de milice est unique au monde. Notre armée est constituée de citoyens et de citoyennes qui remplissent une mission particulière au service de la sécurité collective. Parfois aussi au péril de leur vie.

Nombreux sont les pays qui nous envient ce système et nous devons en prendre soin. Actuellement, l’effectif réel de l’armée comprend environ 147 000 militaires ; il est donc plus élevé que l’effectif de 140 000 militaires fixé dans la loi. Mais à la fin des années 2020 déjà, à l’échéance de la solution provisoire, l’effectif réel ne comptera plus que 125 000 militaires environ.

À l’heure actuelle, les effectifs en cours de répétition n’atteignent plus que 50 à 70 % dans de nombreuses unités. Par rapport à l’effectif réglementaire actuel, le nombre de conscrits enrôlés chaque année est certes suffisant, mais il y a trop de personnes qui optent pour le service civil après l’école de recrues. Si nous voulons garder notre système de milice, nous avons donc besoin d’un nouveau système d’obligation de servir à court ou moyen terme.

Bilan

La situation en matière de politique de sécurité a profondément changé en Europe. Nous devons maintenant démontrer de manière crédible que nous sommes prêts à défendre notre souveraineté – au sol, dans les airs et dans le cyberespace. Il s’agit d’être capable de se défendre pour ne pas avoir à le faire.

Ces dernières décennies, l’armée a prouvé qu’elle était en mesure de remplir ses missions, malgré les difficultés au niveau des finances et du matériel. Les bases pour une montée en puissance existent. La mise en œuvre nécessite toutefois un engagement clair en faveur de la capacité de défense et une sécurité de planification en ce qui concerne le matériel, le personnel et la coopération internationale. Et le temps presse.

%20Quellenangabe%20%C2%AB%C2%A9%20SBB%20CFF%20FFS%C2%BB.jpg?auto=format)