Publié le 23 octobre 2024

Développement des mesures contre la discrimination et la violence sexualisée

Le commandement de l’armée ne tolère ni discrimination ni violence sexualisée. Il souhaite par conséquent développer les mesures existantes dans le domaine de la prévention et de la protection. Les résultats de l’étude ont confirmé la nécessité d’agir. Au premier trimestre 2023, dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030, l’armée a mené une enquête intitulée « Discrimination et violence sexualisée fondées sur le genre et/ou l’orientation sexuelle dans l’Armée suisse ». À cette occasion, toutes les femmes incorporées dans l’armée (2085) ont été interrogées, ainsi qu’un nombre équivalent de militaires hommes. Les trois régions linguistiques et différentes catégories de grade étaient représentées dans l’échantillon de personnes invitées à participer. Au total, 1126 militaires ont pris part à l’enquête.

Étude

Les données ont été recueillies entre janvier et mars 2023 et un document complet présente les résultats de l’étude.

Condensé

Associant texte et graphiques, le condensé de l’étude en explique succinctement les principaux résultats.

Chiffres, données et faits

L’essentiel en bref

- L’enquête a été réalisée entre janvier et mars 2023.

- Les 2085 femmes militaires incorporées dans l’armée à ce moment-là (1,4 %) et

- 1869 militaires hommes provenant des trois régions linguistiques et occupant différentes catégories de grade ont été invités à participer à l’enquête, soit

- 3954 militaires au total.

- Le sondage en ligne a été mené en français, en allemand et en italien.

- 1126 personnes ont répondu à l’enquête anonyme, dont

- 764 femmes (67,9 %) et

- 362 hommes (32,1 %).

- Le taux de participation a atteint 28,5 %.

- L’inégalité de représentation entre les hommes et les femmes est compensée par des évaluations en fonction du sexe et du groupe. Les résultats sont représentés dans des graphiques séparés.

- 762 germanophones (67,7 %), 292 francophones (25,2 %) et 72 italophones (6,4 %) ont participé à l’enquête.

- Selon les données fournies volontairement, 15,1 % des personnes interrogées se déclarent queers, dont 4,1 % transgenres non binaires.

- Les personnes qui ont pris part au sondage proviennent de toutes les armes de l’Armée suisse.

- 733 personnes ont répondu aux questions ouvertes en formulant 2127 commentaires en tout. Les commentaires ont été analysés par thème et quantifiés par catégorie.

- 1126 personnes ont répondu à l’enquête anonyme, dont

- Près de la moitié des personnes interrogées (49,6 %) ont subi une discrimination et

- 40,1 % des actes de violence sexualisée.

- Sur l’ensemble des personnes ayant pris part à l’étude, 86,2 % ont vécu à des fréquences variables (rarement à très souvent) au moins une situation relevant de la violence sexualisée pendant leur service militaire.

- Les résultats concernant les femmes (sexe administratif) sont représentatifs.

- Les résultats concernant les hommes (sexe administratif) ne sont pas représentatifs en raison de la répartition par groupe de grades (militaires de la troupe, sous-officiers, officiers) et par langue (allemand, français, italien) et du faible échantillon. Les résultats sont valables pour les hommes interrogés dans le cadre de l’enquête. Ils sont en outre traités comme des indicateurs de tendance pour les militaires masculins dans leur ensemble.

- Les résultats concernant les militaires queers ne sont pas représentatifs et ne peuvent pas l’être. En effet, comme l’orientation et l’identité sexuelles des militaires ne sont pas recueillies dans les systèmes d’information sur le personnel de l’armée, le nombre de militaires queers n’est pas connu, ce qui serait une des conditions pour obtenir un échantillon représentatif. Les résultats sont traités comme des indicateurs, mais ils ne peuvent pas être généralisés.

- La prochaine étude, qui sera menée en 2027, devra tenir compte de la participation plus faible des hommes (sexe administratif).

Train de mesures

Les conclusions de l’étude ont permis de définir des champs d’action et d’élaborer des mesures.

Tous les termes spécialisés utilisés dans l’étude et dans les communications y relatives sont expliqués dans le glossaire.

Univers visuel

Des supports visuels de l’armée illustrant ces thèmes peuvent être téléchargés gratuitement. Mention du copyright : VBS/DDPS, Sara Affolter

Vidéo

La vidéo reprend les principales conclusions de l’étude et de nombreuses déclarations de personnes ayant participé à l’enquête.

Conférence de presse, 31.10.2024

Le rapport d’étude a été présenté au Centre de presse du Palais fédéral le 31 octobre 2024 à 14 h. En présence de :

- cdt C Thomas Süssli, ancien chef de l’Armée

- cdt C Hans-Peter Walser, ancien chef du commandement de l’Instruction

- Mahide Aslan, cheffe du Service spécialisé Femmes dans l’armée et Diversité

- Gian Beeli, codirecteur du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

Streaming

Communiqué

Frequently Asked Questions (FAQ)

Réponses aux principales questions concernant l’étude et ses conclusions.

L’armée voulait se forger une vision globale de la discrimination et de la violence sexualisée dans ses rangs, car il faut avoir connaissance des faits et des chiffres concrets pour prendre des mesures ciblées.

Cette étude fait partie du plan d’action de la Stratégie Égalité 2030 qui contient quatre champs d’action : vie professionnelle et publique, conciliation de la vie de famille avec l’engagement militaire, violence de genre et discrimination. La thématique de l’étude est donc issue de la Stratégie Égalité 2030 adoptée par le Conseil fédéral.

Cette étude fait partie des nombreuses mesures mises en œuvre par l’armée depuis 2021, dont certaines sont liées. Ainsi, le service spécialisé Femmes dans l’armée et Diversité met à disposition un service de signalement et de consultation depuis sa création en 2022. En 2023, le commandement de l’armée a adopté la Stratégie diversité, qui comprend un train de mesures destinées à l’armée et au Groupement Défense.

L’idée de mener une telle étude avait déjà été évoquée avant sa réalisation, et des mesures contre la discrimination avaient déjà été introduites et mises en œuvre, comme la révision du règlement de service de l’armée en 2017 ou l’extension de l’interdiction de discriminer des militaires en raison de leur orientation sexuelle. Mais la conseillère fédérale Viola Amherd et le commandant de corps Thomas Süssli, actuel chef de l’Armée, ont donné une nouvelle impulsion à ce thème.

L’armée a commencé par prendre des mesures (Stratégie diversité, directive du commandement de l’armée pour l’application d’une tolérance zéro, Vision L’Armée suisse en 2030 et en particulier son volet « L’être humain au centre ») axées principalement sur le niveau stratégique. Ainsi, le premier train de mesures de la Stratégie diversité concernait plutôt la gestion de la diversité et seules quelques mesures portaient directement sur la discrimination et la violence sexualisée. Ces mesures sont importantes et fonctionnent bien, mais le moment est venu de s’atteler concrètement au problème de la discrimination et de la violence sexualisée en prenant de nouvelles mesures.

Les mesures fixées par le commandement de l’armée ont été élaborées en s’inspirant des mesures exigées ou appliquées au sein d’autres forces armées, organisations ou services.

Elles ne sortent pas de nulle part. L’armée invite aussi les organisations, les services spécialisés et d’autres organes concernés à un dialogue et à un échange d’expériences pour avancer ensemble dans ce domaine.

Au total, 1126 militaires ont participé anonymement à l’enquête. L’évaluation des données repose sur leurs réponses et déclarations. Du point de vue scientifique, les valeurs obtenues sont solides et aucune contradiction n’apparaît dans les résultats. Les réponses aux questions ouvertes vont dans le même sens. Les chiffres qui concernent les femmes sont représentatifs, alors que ceux relatifs aux hommes ne sont qu’indicatifs. La répartition des personnes qui ont répondu à l’enquête en termes de grade, d’appartenance linguistique et d’âge ne correspond pas à la répartition au sein de l’effectif total de l’armée. Cela dit, les résultats de l’étude sont conformes à ceux d’autres forces armées et à ceux d’enquêtes au sein de la société civile. En outre, de nombreux témoignages coïncident avec les annonces faites au service de signalement et de consultation Femmes dans l’armée et Diversité et aux affaires qu’il a traitées.

Le champ de la recherche a déjà été étendu par étapes.

- L’étude ne se contente pas d’examiner la discrimination et la violence sexualisée envers les femmes dans l’armée. Étant donné que les personnes de sexe (administratif) masculin constituent la majeure partie de l’effectif de l’armée, un nombre d’hommes équivalent à celui des femmes militaires a été invité à participer à l’étude.

- Le postulat 21.4220 « Assumer et reconnaître le tort causé aux homosexuels dans l’armée » a été adopté par le Conseil fédéral en mars 2022, ce qui a incité l’armée à intégrer l’orientation sexuelle à l’étude.

- L’adaptation de l’art. 30b CC au 1er janvier 2022 a simplifié la modification du sexe inscrit dans le registre de l’état civil et le changement de prénom, notamment pour les personnes transgenres. Compte tenu de l’augmentation constante du nombre de militaires transgenres, la transidentité a aussi été prise en compte dans l’étude.

L’étude regroupe ainsi plusieurs thématiques. Les personnes qui ont pris part à l’enquête ont en outre eu la possibilité de s’exprimer au sujet d’autres motifs de discrimination.

Jusqu’ici, on ne disposait pas de données sûres concernant la discrimination et la violence sexualisée dans l’armée de milice, car contrairement au personnel du Groupement Défense (militaires de carrière compris), les militaires de milice n’ont pas de contrat de travail. Les militaires répondant à un ordre de marche ne prennent donc pas part à l’enquête menée auprès du personnel. La présente étude est la première base scientifique sur la discrimination et la violence sexualisée dans l’armée de milice, ce qui permet de combler une lacune.

Les coûts externes de l’étude s’élèvent à 87 442 francs, dont 67 642 francs pour l’enquête anonyme, 4900 francs pour le contrôle de la qualité des évaluations statistiques et 14 900 francs pour la mise en page du rapport d’étude et du condensé dans respectivement quatre et cinq langues.

Il faut du temps pour assurer la qualité scientifique d’une telle étude et veiller à la clarté de sa formulation et de son contenu. Le rapport d’étude et le condensé sont disponibles respectivement dans quatre et cinq langues, ce qui implique tout un processus de traduction. L’élaboration de mesures concrètes et leur approbation par le commandement de l’armée prennent aussi du temps.

Toutes les femmes incorporées dans l’armée et un nombre plus ou moins équivalent de militaires hommes ont été invités à participer à l’étude. L’enquête sur la discrimination et la violence sexualisée n’était pas limitée à une période donnée (p. ex. les 12, 24 ou 48 derniers mois). Les chiffres se rapportent aux expériences qui se sont déroulées pendant le service militaire, soit une période qui peut aller de 1 à 30 ans suivant les personnes interrogées. L’âge moyen des personnes qui ont participé est de 27,3 ans.

Par ailleurs, la discrimination et la violence sexualisée sont banalisées, du moins dans certaines formations de l’armée, et ne sont donc pas identifiées comme telles, surtout s’agissant de la violence sexualisée verbale et non verbale. Il faut commencer par identifier la discrimination et la violence sexualisée comme telles pour arriver à les combattre par une politique de tolérance zéro et pour faire diminuer le nombre de victimes.

L’armée veut protéger l’ensemble des militaires contre la discrimination et la violence sexualisée. Elle conçoit son devoir d’assistance de manière globale. Examiner la situation et agir est du devoir de chaque personne. La présente étude a mis au jour l’ampleur de la discrimination et de la violence sexualisée. L’armée publie sciemment le rapport d’étude complet et le catalogue de mesures qui l’accompagne. Elle veut garantir la transparence et lever le tabou à ce sujet. Une évaluation intermédiaire des nouvelles mesures aura lieu et sera publiée en 2026, avant la réalisation, en 2027, d’une enquête de suivi, qui sera elle aussi accessible à toutes les personnes intéressées.

Le commandement de l’armée s’engage à suivre la voie d’une organisation inclusive, où toute personne trouve sa place. Une telle organisation ne peut tolérer ni discrimination ni violence sexualisée. Le processus a déjà commencé, notamment par la création, en 2002, du service spécialisé Femmes dans l’armée et Diversité et du Service de médiation indépendant pour les militaires, par l’élaboration d’une Stratégie diversité et par l’adoption du premier train de mesures correspondant. L’objectif est d’instaurer une armée pour toutes et tous. L’armée souhaite ainsi apporter sa contribution aux efforts de la société pour lutter contre la discrimination et la violence.

Les bases légales existent. Bon nombre de cadres appliquent les dispositions et suivent la directive de tolérance zéro. Ce n’est pourtant pas encore le cas de tout le monde.

L’armée veut que les prescriptions légales soient mises en œuvre au quotidien dans toutes les formations militaires et à tous les échelons. En plus des mesures existantes contre la discrimination et la violence sexualisée, le commandement de l’armée a adopté de nouvelles mesures spécifiques dans ce domaine, qui sont en cours d’introduction. Ces mesures s’articulent principalement autour de l’information et de la sensibilisation, du développement des capacités par le biais de la formation et du perfectionnement et d’une amélioration de la protection et de l’accompagnement des victimes.

La majeure partie des ressources nécessaires pour les mesures (personnel et moyens financiers) est couverte et assurée par des fonctions existantes. Les mesures qui engendrent des frais, comme une campagne d’information et des cours spécialisés ou de développement des compétences, sont programmées dans les limites du budget global.

Une directive de tolérance zéro est en vigueur dans l’armée. Les résultats de l’étude ont permis au commandement de l’armée d’identifier les endroits où la violence sexualisée sévissait et où la tolérance zéro devait donc être mise en œuvre. Les dispositions du code pénal militaire concernant les fautes disciplinaires s’appliquent. Elles prévoient la réprimande, la privation de sortie, l’amende disciplinaire et les arrêts en guise de sanctions disciplinaires.

Les conclusions de l’étude montrent notamment que la violence sexualisée verbale crée souvent un terrain favorable à d’autres formes de violence sexualisée potentiellement plus graves. La violence sexualisée verbale est le phénomène qui se produit le plus fréquemment, mais elle n’est pas souvent identifiée comme telle, raison pour laquelle l’armée veut la combattre en mettant en œuvre des mesures ciblées et en appliquant une tolérance zéro.

L’armée publie le rapport d’étude et le train de mesures. La population peut ainsi prendre connaissance des résultats et conclusions de l’étude, ainsi que des mesures existantes et de celles qui seront introduites.

Une évaluation intermédiaire des mesures prises sera réalisée en 2026 et le rapport correspondant sera lui aussi rendu public. En 2027, une deuxième enquête suivra ; le rapport d’étude qui en résultera permettra une comparaison des données des deux études. Le grand public sera ainsi informé en toute transparence, tout comme les personnes directement concernées au sein de l’armée ou de la société, aujourd’hui comme demain.

L’armée a toujours pour objectif d’augmenter la part de femmes dans l’armée. Pour y parvenir, il faut des garanties : il est du devoir de l’armée de protéger l’ensemble des militaires en service contre la discrimination et la violence, qu’il s’agisse de violence sexualisée ou de toute autre forme de violence. Et les femmes ne font évidemment pas exception. L’armée prend toute une série de mesures spéciales à des fins de prévention.

L’armée a imposé des thèmes en lien avec la diversité dans les cours théoriques de base à tous les échelons de l’instruction dès 2021. Avec cette étude, l’accent se déplace de la gestion de la diversité au sens large à la protection contre la discrimination et la violence sexualisée. L’armée élabore des modules de formation et de perfectionnement spécifiques, qui visent à activer les connaissances sur les droits et les devoirs, et sur les lignes de conduite et d’action. La formation est donc en train d’être enrichie.

Les résultats de l’étude renforcent l’engagement de l’armée à évoluer vers une culture de l’inclusion et à devenir une armée pour toutes et tous, où les militaires se traitent mutuellement avec respect et se considèrent sur un pied d’égalité. Le fait que davantage de personnes se sentent valorisées dans leur authenticité se reflétera à terme dans les chiffres ; il est possible que le nombre de personnes optant pour le service civil diminue et que davantage de femmes s’engagent dans l’armée à titre volontaire.

À court terme, les résultats de l’étude auront peut-être l’effet inverse. À moyen et long terme cependant, une culture de l’organisation plus inclusive et de meilleure qualité renforcera la confiance et la fiabilité et sera gage de sécurité psychologique.

La discrimination et la violence sexualisée font l’objet de sanctions disciplinaires ou, pour les plus graves, relèvent du droit pénal militaire. En droit pénal disciplinaire, appliqué par la troupe, les cas de discrimination et de violence sexualisée n’étaient jusqu’ici pas répertoriés séparément et se noyaient dans l’ensemble des dossiers disciplinaires.

La justice militaire, indépendante de l’armée, mène les procédures pénales militaires. C’est donc la justice militaire ou l’Office de l’auditeur en chef qui disposent des chiffres correspondants.

Au contraire. C’est la discrimination et la violence sexualisée qui affaiblissent les militaires et leurs performances. Ainsi, protéger les militaires contre la violence sexualisée et l’interdiction de la discrimination contribue aussi à maintenir les capacités de l’armée. La protection contre la discrimination et autres atteintes à la dignité humaine est d’ailleurs fixée dans le règlement de service de l’armée.

Sans hommes et femmes, pas d’armée. Pour que l’armée puisse accomplir ses missions, il faut que tous les ingrédients soient réunis : les personnes, les moyens, les munitions et l’instruction. L’acquisition de moyens et le financement constituent certes un thème prioritaire, qui figure en tête de liste sur le plan politique. Mais le chef de l’Armée est responsable de l’armée tout entière et doit s’occuper de tous les sujets fondamentaux en même temps. La dimension humaine et ses défis (troupe, santé et bien-être de la troupe) sont donc gérés parallèlement aux questions de moyens et d’équipement.

Les résultats sont représentatifs pour les femmes incorporées dans l’armée, mais pas pour les militaires hommes et queers. Pour les hommes, l’échantillon est trop limité par rapport à l’effectif total. En outre, la répartition des grades et de l’appartenance linguistique ne correspond pas à la répartition effective dans l’ensemble des militaires hommes. Les résultats ne peuvent pas être représentatifs pour les militaires queers puisqu’on ne connaît pas leur nombre au sein de l’armée. Les résultats donnés pour les militaires hommes et queers correspondent seulement aux réponses des personnes interrogées et ne sont donc qu’indicatifs de la situation au sein de l’effectif total. Cette différence de représentativité de l’échantillon est clairement expliquée dans le rapport d’étude et le condensé.

En réalité, deux tiers des personnes qui ont pris part à l’étude sont des femmes et un tiers sont des hommes (sexe administratif). Compte tenu de ce déséquilibre, l’étude propose des évaluations spécifiques par sexe et par groupe en plus des valeurs moyennes indiquées pour l’ensemble des personnes interrogées. Ces évaluations distinctes sont disponibles à la fois dans le rapport d’étude et dans le condensé.

On ne peut exclure une certaine autosélection. On entend par autosélection le phénomène qui incite des personnes à participer à une étude parce qu’elles ont un intérêt particulier pour le sujet – quelle que soit leur position sur la question. Il existe aussi un risque de distorsion des résultats en raison du défaut de réponse, c’est-à-dire du fait que des personnes ou des groupes de personnes n’ont pas pris part à l’étude, que ce soit par manque d’intérêt, de disponibilité ou de temps.

Dans l’étude actuelle, le taux de participation des militaires hommes est nettement inférieur à celui des femmes. L’armée a pour objectif d’obtenir des résultats plus représentatifs des militaires hommes dans la prochaine enquête. Elle mettra à profit le temps à disposition d’ici 2027 pour étudier les mesures envisageables, comme d’augmenter l’échantillon brut pour le groupe des hommes.

L’armée ne collecte pas les données personnelles particulièrement sensibles des militaires que sont l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Elle n’a donc aucun moyen de connaître le nombre total de militaires queers. Sans cette information, il n’est pas possible de définir un échantillon représentatif.

Pour toute question supplémentaire:

Contact pour les médias : media@vtg.admin.ch

Contact pour le public en général : contact.fiad@vtg.admin.ch

Bases légales et informations complémentaires

- RS 510.107.0 - Règlement de service de l'armée (... | Fedlex

- Constitution fédérale et loi sur l’égalité (admin.ch)

- Stratégie Égalité 2030 (admin.ch)

- Commission fédérale contre le racisme : qu’interdit la norme pénale anti-discrimination ? (admin.ch)

- Stratégie diversité « Système global inclusif Armée suisse / Groupement Défense » (admin.ch)

- Recherche (admin.ch)

Services de consultation

Études hors de l'armée

Outre l'armée suisse, d'autres organisations en Suisse et à l'étranger se penchent sur le sujet et ont lancé des études correspondantes.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail (Liechti/Iseli 2024[TAF1] )

Définition : D’un point de vue juridique, la notion de harcèlement sexuel sur le lieu de travail désigne une discrimination à raison du sexe ; celle-ci est, en tant que telle, expressément interdite par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg). Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail englobe tous les comportements de nature sexuelle ou sexiste qui se déroulent dans le cadre du travail, sont non souhaités par les personnes concernées et ressentis comme portant atteinte à leur intégrité personnelle.

Les questions posées dans l’étude étaient les suivantes :

- incidents de comportement potentiellement importun subis personnellement (en s’appuyant sur douze situations spécifiques) ;

- sentiment subjectif (le comportement est ressenti comme sexuellement importun ou dérangeant/désagréable) ;

- observation de comportement potentiellement importun à l’encontre d’autres personnes dans l’entreprise (perspective tierce).

Résultats de l’enquête auprès des personnes employées

Comportement potentiellement harcelant (situations où les comportements sexistes ou sexuels sont abordés)

Personnes qui ont vécu au moins un des comportement sexistes ou sexuels non désirés soumis sur l’ensemble de leur vie professionnelle : 52% (femmes 58.8% ; hommes 45.9%)

Personnes qui ont subi au moins un des comportement sexistes ou sexuels soumis, dans les 12 mois écoulés : 30.3% (femmes 34.5% ; hommes 26.5%)

Les commentaires ou plaisanteries d’ordre général dégradants ou obscènes et les commentaires désobligeants ou dégradants visant personnellement les personnes interrogées sont les types de comportement le plus fréquemment subis. En outre, les histoires à caractère sexuel imposées, les gestes ou insinuations obscènes, les contacts corporels indésirables, le fait de se faire siffler/dévisager ainsi que les lettres ou messages électroniques indésirables désobligeants ou obscènes sont relativement fréquents.

Sentiment subjectif

Incidents sur l’ensemble de leur vie professionnelle : 13.4% (perçus comme harcèlement sexuel), 30% (ressentis également comme dérangeants/désagréables). Femmes : 43.8% ; hommes 17.3%. Au cours des 12 derniers mois : 4,6% de personnes interrogées se sont senties harcelées sexuellement) ; 12% des personnes interrogées ont vécu des comportements sexuellement harcelants et/ou sexistes ou sexuels dérangeants (femmes 17% et hommes 7,2%).

Observation de comportements potentiellement importuns : 21% ont observé des incidents potentiellement importuns sur son lieu de travail actuel à l’égard de collègues

Connaissance de ses droits

Seulement une personne interrogée sur cinq (20%) avait des connaissances sur l’ensemble des dix droits et obligations soumis. Les hommes, les personnes employées plus âgées, les personnes avec des responsabilités de direction, ainsi que les personnes employées de Suisse alémanique connaissent mieux les dispositions légales.

Résultats de l’enquête auprès des parties employeuses

Mesures prises par l’entreprise : 81% des entreprises ont mis en place des mesures contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ainsi, près d’une entreprise sur cinq ne dispose pas de mesures de prévention et d’intervention.

Connaissance de leurs obligations légales : 85% des parties employeuses présentent un manque de connaissances concernant au moins un point des droits et obligations soumis en lien avec le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Evolutions temporelles : Par rapport aux études précédentes de 2008 et 2013, le harcèlement sexuel ressenti subjectivement a augmenté, tandis que les incidents potentiellement importuns ont diminué. Ceci est probablement dû à un changement dans la perception et dans l’interprétation des comportements sexistes et sexuels indésirables.

Harcèlement sexuel (Biberstein et al. 2022, en allemand)

Définition : Un comportement indésirable à connotation sexuelle ou lié au genre ou à l’appartenance sexuelle, ressenti comme tel par la personne harcelée et portant atteinte à la dignité de celle-ci.

Harcèlements dans la vie en général : 15-20%, chez les femmes 20-60%.

Employé/-es harcelé/-es dans la vie professionnelle : 5-40%.

Dans l’ensemble, les femmes ont 5 à 10 fois plus de probabilités que les hommes de subir un harcèlement sexuel.

Harcèlements l’année précédente dans le contexte professionnel : 1-15%.Violence sexualisée (Golder et al. 2019, en allemand)

Définition : Acte non désiré à caractère sexuel.

Violences vécues à partir des 16 ans femmes : 22% (oui), 6% (difficile de déterminer).

Harcèlement sexuel, demandé en fonction des situations : entre 68% (regards inappropriés, intimidants, chez les personnes de 16-39 ans) et 13% (images à caractère pornographique explicite/ /photos/cadeaux, chez les personnes de 65+ ans).Discrimination (OFS 2024)

Définition : La discrimination désigne des actes ou pratiques qui désavantagent, humilient, menacent ou mettent en danger de manière injustifiée l’intégrité d’une personne sur la base de caractéristiques liées par exemple à la physionomie, l’ethnicité, l’appartenance religieuse ou le genre.

Discriminations en 2022 : 27%.

Motifs de discrimination évoqués le souvent : nationalité, langue et sexe.

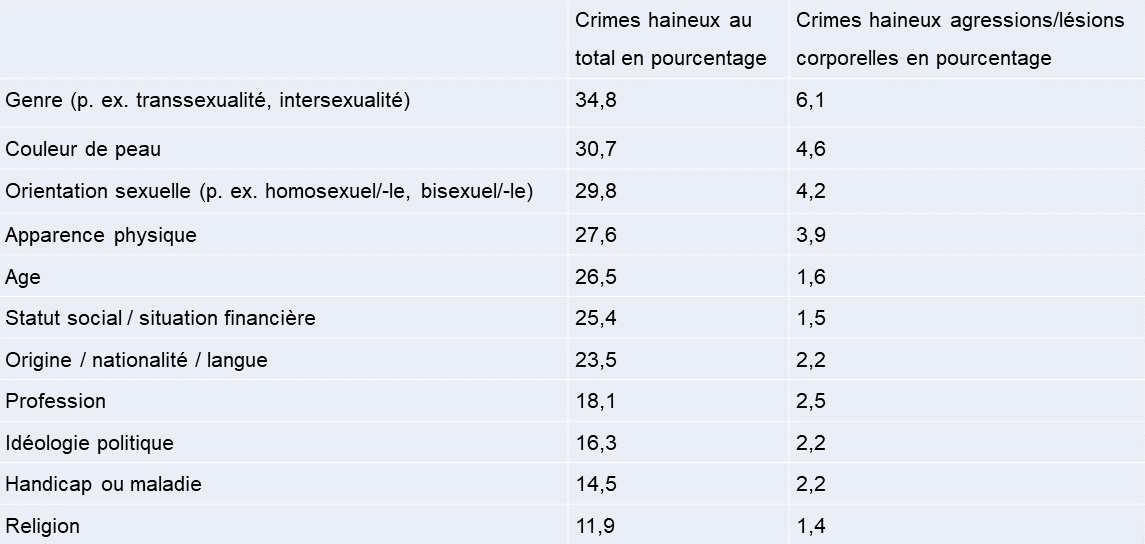

La plupart des incidents de discrimination se sont produits dans le monde du travail.Expériences des victimes de crimes haineux en Suisse (Markwalder et al. 2023, en allemand)

Définition : Il s’agit d’interventions écrites chargées d’haine ou méprisantes publiées en ligne (commentaires, messages en chat, etc.) ou d’autres déclarations (en vidéo, messages vocaux, etc.), qui attaquent certains groupes de personnes ou individus fondées sur leur appartenance effective ou supposée à un groupe. Il est important de souligner qu’aucune distinction n’a été faite entre le discours haineux se rapportant aux personnes interrogées elles-mêmes et le discours haineux observé chez d’autres personnes ou groupes de personnes.

Le risque le plus élevé de subir un crime haineux fondé sur la caractéristique correspondante est représenté par les personnes qui ont le sentiment d’appartenir à une minorité de genre : 34.8 % de ces personnes interrogées indiquent au moins une forme de victimisation fondée sur cette caractéristique au cours des cinq dernières années.

Prévalence sur cinq ans de la victimisation liée aux crimes de haine par groupe minoritaire (en % ; données pondérées) entre 2017 et 2022 Force de Défense fédérale allemande (Bundesministerium der Verteidigung 2022, en allemand)

Discrimination

Définition : inégalité de traitement subjectivement perçue fondée sur le sexe, l’âge, un handicap, la religion ou les convictions, le contexte migratoire, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. L’inégalité de traitement comprend les propos insultants, l’exclusion, le harcèlement sexuel et la violence.

Discrimination dans les deux dernières années : 21,1% des femmes, 4,1% des hommes, basée sur l’orientation sexuelle : 12,1% des personnes non hétérosexuelles et 10,1% des personnes trans en raison de l’identité cisgenre/transgenre.Département de la Défense des États-Unis (Davis et al. 2023, en anglais)

Harcèlement sexuel

Définition : toute tentative de contact sexuel non désiré, notamment sous forme de demande de faveurs sexuelles, de propos et de gestes répétés dégradants à caractère sexuel.

Harcèlement l’année précédente : 63% des femmes, 74% des femmes non hétérosexuelles, 20% des hommes, 49% des hommes non hétérosexuels.Forces armées américaines (Abrams 2024, en anglais)

Le nombre d'agressions sexuelles a augmenté entre 2018 et 2021 de 25% (estimations basées sur des enquêtes anonymes). Le nombre de signalements a également augmenté. Cette augmentation est considérée comme positive, car les personnes osent davantage demander de l'aide.

Signalements d’agressions

L’année précédente : 8,4% des femmes, 1,5% des hommes, 12% des lesbiennes, gays et militaires bisexuels ; la violence sexualisée à l'égard des hommes est un problème à prendre au sérieux et n'est en outre pas perçue comme une violence sexualisée, mais « seulement » comme une brimade.

Pour renforcer la prévention, 2000 psychologues et autres spécialistes seront engagé/-es. Ils aideront les cadres à minimiser les facteurs de risques et â promouvoir le changement culturel souhaité.Forces armées canadiennes (Cotter 2019)

Comportement sexualisé ou discriminatoire observé (vu ou entendu) ou vécu.

Comportement observé et vécu l’année précédente : 70% (en 2016, ce chiffre était de 80%).

Comportement sexualisé ou discriminatoire

Définition : Comportement sexualisé ou discriminatoire ciblé.

Comportement observé et vécu l’année précédente : 15 %, 28 % des femmes et 13 % des hommes.

Agressions sexualisées

Définition : contacts sexuels non désirés ou activité sexuelle sans consentement dans un environnement de travail militaire ou avec des militaires.

Agressions observées et vécues l’année précédente : 1,6 %, 4,3 % des femmes et 1,1 % des hommesForces armées françaises (Moreau et al. 2021, en anglais)

Harcèlement sexuel

Définition : Tout commentaire sexualisé répété.

Harcèlements l’année précédente : 14.6% des hommes, 30.3% des femmes.

Agression sexuelle

Définition : Tout attouchement, tentative de rapports sexuels ou rapport sexuels forcés, y compris avec un objet ou des doigts.

Agressions l’année précédente : 12.6 % des femmes et 3.5 % des hommes.

Traumatisme militaire dû à la sexualisation

Définition : Commentaires sexuelles répétés, attentions non désirées répétées, contrainte sexuelle ou agressions sexuelles.

Taux en pourcentage l’année précédente : 36,7% des femmes, 17,5% des hommes.

Evaluation intermédiaire d’un ensemble de mesures pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes (Ministère des Armées 2024a ; pour les mesures, voir Ministère des Armées 2024b)

En mars 2024, le ministre des Armées et des Anciens combattants a signé pas moins de sept instructions, mandats, convention et guide pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes (VSS).

Les premiers résultats ont été présentés ce vendredi 11 octobre.

Les mesures comprennent : la victime doit être au centre du dispositif, accompagner la victime, sanctionner, garantir la transparence et prévenir, notamment par des formations de cadres et un contrôle ferme de la consommation d’alcool et de stupéfiants dans les emprises militaires (limité à de courtes périodes, accompagné de mesures préventives). La convention-cadre avait également été signée avec l’association La Maison des Femmes-Restart qui soutient l’accompagnement des personnes concernées, la formation et la sensibilisation.

Les résultats intermédiaires depuis mars sont notamment :- 209 cas signalés sur les six derniers mois contre 213 pour toute l’année 2023 ;

- 93 % : taux de protection fonctionnelle accordée à la victime ;

- 45 suspensions du mis en cause en 6 mois contre 4 sur toute l’année 2023 : la victime n’est plus éloignée ; l’auteur l’est ;

- 129 saisines du parquet en 6 mois contre 49 en 2023 ;

- 42 victimes recontactées, 7 enquêtes reprises ; 16 sanctions alourdies et 6 sanctions envers le commandement négligeant dans le cadre du réexamen des dossiers anciens ;

- La collaboration avec association La Maison des Femmes-Restart est appliquée conformément à la convention.

Forces armées britanniques (Sondage de 2020, Ministry of Defense 2022, en anglais)

Harcèlement sexuel

Définition : de la violence sexualisée telles des blagues ou des insultes, au délit sexuel grave.

Harcèlements l’année précédente : 3%, 5% n’étaient pas sûr/-es, chez les femmes, ce chiffre était de 17%, chez les hommes de 2%.

Personnes concernées par le comportement sexualisé en général, tels que blagues, paroles explicites, gestes ou partage de contenus sexualisés ont diminuée, passant de 40 % à 86 % (en fonction de la catégorie de comportement) en 2018 à 31 % à 69 % en 2021.

Les femmes militaires (en total entre 1,8% et 37% selon la catégorie de comportement) ont été beaucoup plus nombreuses que les hommes (entre 0,9% et 15%) à être victimes de comportements sexualisés ciblés.Europe (Enquête sur l'égalité des sexes et les femmes dans les Forces armées, EUROMIL aisbl, 2023, en anglais)

Pays participant au sondage : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Slovaquie, Suède.

Les principaux défis pour l'inclusion des femmes sont les suivants :- L'équipement et les uniformes sont conçus pour les hommes et il est difficile d'obtenir des uniformes dans des tailles féminines ;

- Discrimination, mobbing, harcèlement sexuel, agressions sexuelles ;

- Les stéréotypes de genre et l'idée que l'armée est un domaine exclusivement masculin ;

- Les autorités militaires et politiques ne proposent pas d'aide pour la garde des enfants, de sorte que la participation du personnel militaire féminin aux missions à l'étranger est très limitée ;

- Sous-représentation des femmes dans les postes de haut niveau.

ONU (Analyse des données de 55 États membres, UN 2024, en anglais)

L’analyse des données de 55 États membres sur l’égalité des chances dans le secteur de la défense révèle que le notamment que la proportion de femmes, bien qu'en augmentation, reste faible, que la proportion de femmes occupant des postes de direction et de combat est particulièrement basse et que certains pays appliquent des normes de recrutement différentes.

Les principaux défis mentionnés sont :

Barrières qui empêchent la pleine participation des femmes, notamment les stéréotypes de genre, l’équipement inadapté et les normes sociales et culturelles ; Beaucoup de stratégies de recrutent ne parviennent pas à attirer les femmes ; Limitations dans le développement de carrière ; Difficultés à garder les femmes recrutées ; Harcèlement et discrimination sexuelle qui continuent à être un problème rependu.

Mieux comprendre les obstacles rencontrés par les femmes (Ghana et Allemagne) Soutien à la garde d'enfants pour les militaires (République dominicaine et Uruguay) Entrainement de pré-recrutement (Libéria et Brésil) Quota ou norme de femmes (Afrique du Sud) Troupes composées uniquement de femmes (Jordanie et Norvège) Campagnes visant à dépeindre l'armée comme un service inclusif (Moldavie) Exclusion des militaires qui ont commis des violations des droits de l'homme, y compris des violences domestiques et sexuelles.- Barrières qui empêchent la pleine participation des femmes, notamment les stéréotypes de genre, l’équipement inadapté et les normes sociales et culturelles ;

- Beaucoup de stratégies de recrutent ne parviennent pas à attirer les femmes ;

- Limitations dans le développement de carrière ;

- Difficultés à garder les femmes recrutées ;

- Harcèlement et discrimination sexuelle qui continuent à être un problème rependu.

Des « good practices » (bonnes pratiques) de certains pays sont également présentées :

- Mieux comprendre les obstacles rencontrés par les femmes (Ghana et Allemagne)

- Soutien à la garde d'enfants pour les militaires (République dominicaine et Uruguay)

- Entrainement de pré-recrutement (Libéria et Brésil)

- Quota ou norme de femmes (Afrique du Sud)

- Troupes composées uniquement de femmes (Jordanie et Norvège)

- Campagnes visant à dépeindre l'armée comme un service inclusif (Moldavie)

- Exclusion des militaires qui ont commis des violations des droits de l'homme, y compris des violences domestiques et sexuelles.

Police cantonale Bâle-Ville (Schefer 2024, en allemand)

Description de sexisme e racisme quotidien, de manque de sensibilité pour ces thèmes et sous-représentation des femmes, surtout dans les unités opérationnelles et la direction.Secteur de la construction (Unia 2024)

Mobbing et harcèlement sexuel

Définition : entre autres, des remarques sur les femmes, des blagues suggestives et des remarques sur leur apparence.

Mobbing et harcèlement dans l'activité professionnelle quotidienne jusqu’à présent : 53.5 % (seules des femmes ont été interrogées).Eglise catholique (Bignasca et al. 2023, en allemand)

Abus sexuels

Définition : tous les actes qui violent le droit à l'autodétermination sexuelle des personnes.

Depuis 1950, 1002 cas d’abus sexuels ont été identifié dans le contexte de l'Église catholique : 510 personnes accusées, 921 personnes concernées ; 39% des personnes concernées étaient des femmes, 56% des hommes ; 74% étaient des mineurs (nouveau-nés et préadolescents à jeunes adultes post-pubères) ; 14% étaient des adultes.Gastronomie (Baur 2023)

Descriptions du sexisme au quotidien dans l'hôtellerie et la restauration suisse.CFF (Rauch et Aeschlimann 2024, enquête interne auprès des collaborateurs)

Résultats de l’étude sur la discrimination : Mobbing et harcèlement sexuel (les 35'000 collaborateurs/-trices ont été interrogé/-es) : 12% ont fait état de discrimination, 7% de mobbing et 4% d’harcèlement sexuel, 12% de toutes les femmes auraient indiqué avoir été harcelées sexuellement.Publicité (Werbewoche 2023)

Stéréotype de genre dans la publicité

Le protocole Gisler a analysé 319 publicités d'images animées publiées en Suisse en 2022, en se basant sur toutes les publicités communiquées via les médias de la branche en 2022. Dans 245 publicités, des femmes sont lues et 81 fois elles parlent. Dans 266 publicités, des personnes lues par des hommes apparaissent, 103 fois ces personnes parlent également. Dans les 319 publicités, on trouve 114 stéréotypes masculins et 44 stéréotypes féminins. Il s'avère que les personnes lues par des hommes sont plus souvent représentées de manière stéréotypée que les personnes lues par des femmes. Dans 150 publicités, aucun stéréotype n'a été utilisé. Dans 168 publicités, il y avait au moins un stéréotype, dont 54 plus d'un stéréotype.Police allemande (dpa zur Studie des Bundesinnenministeriums, en allemand)

Parmi les policiers et policières interrogé/-es, 33% ont été victimes de racisme de la part de leurs collègues pendant le service, 40% de propos sexistes. Le 10% disent que cela s'est produit dans plus de 10 cas. Le 3% font état d'un comportement corrompu au cours de l'année écoulée. Les personnes interrogées n’ont en général rien fait pour lutter contre. Les signalements plus fréquents étaient pour les agressions sexuelles (10%).

Les attitudes problématiques ont augmenté. Le 11% font état d'hostilité envers les musulmans en 2021/22, en 2023/24 c’était le 17%. On observe également une augmentation du chauvinisme et de l'autoritarisme.

Les décisions négatives aux demandeurs d'asile sont passées de 30% à 42%.Politique allemande (Lukoschat/Köcher 2021, en allemand)

Harcèlement sexuel :

Définition : Un comportement non désiré à connotation sexuelle, y compris des activités sexuelles non désirées et des incitations à de telles activités, des contacts physiques à connotation sexuelle, des remarques à connotation sexuelle, ainsi que l'exposition non désirée et l'affichage visible de matériel pornographique, a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, notamment en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (selon la loi sur l’égalité de traitement, AGG § 3 alinéa 4).

Dans l'activité politique : 40% des femmes politiques interrogées, dont 60% qui ont moins de 45 ans.

En ce qui concerne le milieu politique, les discussions portent sur la sous-représentation des femmes, le harcèlement sexuel, la réduction à l'apparence physique et les obstacles à la participation politique des mères de famille. Une étude exhaustive sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans le milieu politique suisse n'est pas disponible à ce jour. (humanrights.ch 2022, en allemand)Hautes-écoles européennes (études internationales dans 33 pays européen, Lipinsky et al. 2022, en anglais)

Violence fondée sur le sexe

Définition : violence physique, violence psychologique, violence économique, violence sexualisée harcèlement sexuel et violence digitale.

Dans leurs institutions actuelles : 62 %, dont 66 % de femmes, 56 % d'hommes et 74 % de personnes non binaires.Soins aux personnes âgées dans le monde (Interrogation de personnes ayant commis des abus, Krüger et al. 2019, rapport de recherche en allemand, avec résumé en français)

L’année précédente : 64% du personnel infirmier interrogé a avoué avoir maltraité ou négligé des patients âgés dans son institution, dont 32,5% de maltraitance psychique, 12,0% de négligence, 9,3% de maltraitance physique, 0,7% d'agression sexuelle.